유네스코 세계문화유산 지정

산사와 서원을 따라(7-2-2)

(2021년 9월 3일∼9월 14일)

瓦也 정유순

<제7일-2-2> 순천 송광사 템플스테이(2)

(2021년 9월 9일∼10일)

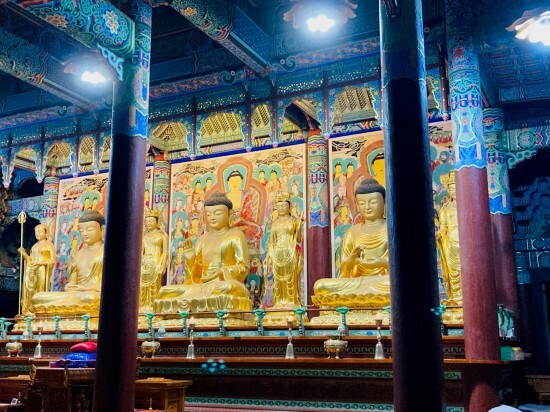

대웅보전은 송광사의 중심 건물이다. 1951년의 화재로 불탄 뒤 1961년에 주지 금당(金堂)이 중창되었다. 그 당시에는 내부에 비로자나불(毘盧遮那佛)을 1구(軀) 봉안하였으나 지금은 석가모니불과 연등불·미륵불 등의 삼존불을 봉안하였다. 현재 송광사는 건물 50여 동의 사찰로 작지 않은 규모이지만, 이미 고려 명종 때부터 건물 80여 동을 갖춘 대가람이었고, 한국전쟁 이전만 해도 그 규모가 유지되고 있었다고 한다. 이처럼 건물이 많았기에 송광사에는, 비가 오는 날에도 비를 맞지 않고 자유롭게 경내를 오갈 수 있었다는 이야기가 전해온다.

<송광사 대웅보전>

대웅보전 뒤 계단을 올라 진여문(眞如門)을 통과하면 설법전과 수선사에 이른다. 그중 수선사는 최초에 조계총림의 방장(方丈)인 보조국사의 거실이었다고 한다. 그러나 조선 말에는 조사당(祖師堂)으로 이용되었다. 현 건물은 1968년에 착공하여 1969년에 낙성된 정면 6칸·측면 4칸의 건물이다. 이 건물은 수행자들이 이용하고 있고, 이들 중에는 외국인 승려 여러 명이 함께 정진하고 있어 일체 외인의 출입을 금하고 있어 출입을 할 수 없다.

<송광사 진여문>

관음전(觀音殿)은 본래 성수전(聖壽殿)이었는데, 1903년 고종황제의 성수망육(51세)을 맞아 임금이 이름을 지어서 편액을 내린 황실 기도처로 건축되었으나 1957년 옛 관음전을 해체하면서 관세음보살님을 옮겨 모시고 있다. 관세음보살 좌우에 그려진 태양과 달은 고종황제와 명성황후를 상징하고 있고, 내부 벽화에 문신(文臣)들이 허리를 굽히고 불단을 향해 서있다. 또한 내·외벽에는 화조도 산수화 등이 그려져 일반 사찰의 벽화와 뚜렷한 차이를 보이는 것이 특징이다.

<송광사 관음전>

<송광사 관음전 벽화 문신도>

송광사에는 천자암에 있는 쌍향수(雙香樹), 보조국사의 발우였던 놋그릇인 능견난사(能見難思)와 더불어 3대 명물 가운데 하나인 <비사리구시>라는 큰 용기가 있다. 이는 송광사 인근의 보성군 문덕면 내동리 불갑사 근처 마을에 있던 느티나무 고목으로 18세기 후반에 만들었다고 전한다. 그 용량은 2600여 리터로 많게는 쌀 7가마 분(약 4천 명분)의 밥을 담을 수 있다고 하며, 스님들과 이곳에 오는 불자들을 위한 밥을 담아 두는 용도로 사용되었다. 처음에는 태풍을 맞아 쓰러진 싸리나무로 만든 밥통으로 전해졌었다.

<송광사 비사리구시>

바쁘게 너른 사찰 경내·외를 돌아다니며 안내를 받다 보니 벌써 저녁 시간이다. 식당으로 가서 발우공양(鉢盂供養)에 들어간다. 발우(鉢盂)는 승려의 밥그릇이고 공양(供養)은 식사를 말한다. 발우는 모두 4개로 구성되었다고 하는데, 이곳에서는 어느 뷔페식 식당처럼 각자 빈 그릇에 자기가 먹을 양 만큼만 담아다 공양하면 되는 것 같다.

<송광사 천자암 쌍향수-네이버캡쳐>

발우공양이 끝나고 저녁 6시 30분부터는 종고루(鐘鼓樓)에서 저녁 예불을 위한 의식에 들어간다. 이는 범종(梵鐘)·법고(法鼓)·목어(木魚)·운판(雲版), 이른바 사중사물(寺中四物) 혹은 불전사물(佛殿四物)이라 불리는 이 네 가지를 울리는 것이 쇳송에 이어지는 예불의 절차다. 이들 네 가지 법구는 보통 한 곳에 설치되는데, 이를 단층집이면 범종각(梵鐘閣) 또는 2층의 다락집이면 범종루(梵鐘樓)라고 한다. 먼저 법고를 울리고 나면 그 뒤를 이어서 범종을 치고 그것을 받아서 운판과 목어를 차례로 짧게 두드린다.

<송광사 종고루>

법고(法鼓)는 절에서 사용하는 큰 북으로 ‘법을 전하는 북’이라는 뜻이다. 법, 곧 부처님의 가르침을 널리 전하여 중생들의 번뇌를 물리치고 해탈을 이루게 한다는 의미를 담고 있다. 법고는 자연사한 소의 가죽으로 만든다고 율장(律藏)에 기록되어 있는데, 이는 산 생명을 함부로 죽일 수 없기 때문이고, 또 암소와 수소의 가죽으로 한 쪽씩을 대는 것은 음과 양의 조화를 위해서다. 법고는 그 소리를 듣고 땅 위에 사는 짐승들이 해탈하기를 염원하면서 친다고 한다.

<송광사 법고>

북채로 마음 심(心)자를 그리며 10분 남짓 울리는 동안 혼자서는 힘에 부쳐 번갈아 치는 것 같다. 커다란 법고를 치는 일은 보기와는 달리 힘든 일이나 법고의 울림은 씩씩하고 힘차다. 굵은 저음의 소리가 아래로 깔리면서 멀리 퍼져간다. 특히 낮 동안 알맞게 팽창했다가 가벼운 습기가 도는 가을 날 저녁에 듣는 법고 소리가 더 좋은 것 같다. 날씨나 계절에 따라 소리에 변화가 있기 때문이다.

운판(雲板)은 그 이름 그대로 뭉실뭉실 피어나는 구름 모양으로 만든 쇠판이다. 그 겉을 북채 모양의 가는 막대로 쳐서 소리를 낸다. 치는 시간이 채 1분이 되지 않고 소리 또한 별다른 감흥이나 특징이 없는 것 같으나, 실용성보다는 상징성이 강한 것 같다. 구름이 하늘에 떠 있으므로 허공을 나는 모든 생명 있는 것들의 해탈을 바라면서 울린다는 것이다.

<송광사 운판>

목어(木魚)는 나무로 만든 물고기 모양의 법구다. 배에 해당하는 부분을 파내고 그 안쪽의 좌우를 나무 막대로 두드려 소리를 낸다. 목탁의 원형도 목어다. 목탁의 손잡이는 물고기의 꼬리, 가운데로 길게 갈라진 틈은 입, 그 끝에 뚫린 양 옆의 동그란 구멍은 두 눈이 변해서 된 것이다. 그리고 물속의 모든 생명들이 목어 두드리는 소리를 듣고 해탈하기를 기원하는 의미다. 또 물고기는 잠잘 때에도 눈을 뜨고 있으므로 그를 본받아 잠을 쫓고 부지런히 정진하라는 뜻이다.

<송광사 목어>

범종은 절에서 쓰는 종을 말하지만 그 가운데서도 특히 범종각에 걸린 큰 종을 가리킨다. 아침예불 때 28번 종을 울리는 것은 욕계(欲界)의 6천(天), 색계(色界)의 18천, 무색계(無色界)의 4천, 합하여 28천의 하늘나라 중생들이 들으라는 것이고, 저녁예불 때 서른세 번 치는 것은 서른세 번째의 하늘, 33천의 천상세계에까지 그 소리가 들리라는 뜻이라고 한다.

<송광사 범종>

범종이 울리고 나면 법당에서 예불이 시작된다. 먼저 범종소리를 받아 법당 안의 작은 종을 크고 성근 소리부터 작고 잦은 소리로 한 번 내린 뒤 다섯 망치를 치면, 창불(唱佛)하는 스님이나 부전(副殿)스님이 오분향례(五分香禮)를 선창한다. 이어서 예불에 참석한 모든 대중이 함께 예불 문을 염송하며 부전스님의 목탁 또는 경쇠 소리에 맞추어 여덟 번 큰절을 한다.

<송광사 대웅보전 새벽예불>

다음에는 발원문을 낭독하거나 행선축원을 하는 순서가 뒤따른다. 이것이 끝나면 모든 대중이 법당 왼쪽에 마련된 신중단(神衆壇)을 향하여 돌아서서 반야심경(般若心經)을 독송한다. 반야심경은 모두 260자로 된 가장 짧은 불교경전이다. 불교사상에서 기본적 개념의 하나인 공(空)의 원리를 간결하되 심오하게 드러낸다. 마지막으로 다시 불단을 향하여 돌아서서 반배한 뒤 역시 반배로 대중들이 서로 인사를 나누는 것으로 예불이 끝난다.

<송광사 아미타불과 신중도>

오분향례란 향을 살라 부처님께 공양하는 예식이다. 향을 부처님이 갖추고 있는 다섯 가지 공덕에 비유하여 계(戒)·정(定)·혜(慧)·해탈(解脫)·해탈지견(解脫知見)의 다섯 가지 향을 온 누리의 한량없는 삼보에 공양한다는 내용이 이때 염송하는 글귀에 들어 있다. 예불에서는 도입부가 된다. 대법당의 예불소리는 불과 수십 명이 만들어내는 작은 소리지만, 법당은 좋은 울림통이 되어 삼라만상의 모든 중생을 향해 더 깊게 더 높게 더 멀리 퍼져나간다.

<송광사 아미타불과 협시불>

저녁 예불을 끝내고 숙소에서 숙면한 다음 새벽 3시 반부터 시작하는 아침 예불에 참여했다가 조반 공양 후 법정스님이 잠들어 있는 불일암으로 이른 아침 산책을 한다. 불일암 가는 길은 송광사 우측 오솔길로 접어들어 숲 속을 오르내리며 걷는 산책하기 아주 좋은 길이었다. 중간에 펼쳐지는 대나무 숲에서 우러나는 청정한 아침 바람에 댓잎 스치는 소리가 오늘의 알찬 하루를 약속한다.

<송광사 불일암 가는 대나무 숲>

불일암(佛日庵)은 송광사의 산내암자로 송광사의 제7세 국사인 고려시대 승려 자정국사(慈靜國師)가 창건하였다. 본래 이름은 자정암(慈靜庵)이었으나 여러 번의 중수를 거치다가 한국전쟁으로 인해 퇴락하였고, 1975년 법정 스님이 중건하면서 불일암(佛日庵)이라는 편액을 걸었다. 경내에는 법정 스님이 기거한 요사 2동과 찾아오는 이들에게 대접한 감로수의 수각이 있으며, 경내 북동쪽에 자정국사 부도가 있다.

<송광사 불일암 가는 길>

법정(法頂, 1932~2010)은 전라남도 해남군에서 태어났으며, 속명은 박재철(朴在喆)이다. 전남대학교 상대에 입학하여 3년 중퇴하고 1954년 효봉 스님을 만난 자리에서 머리를 깎고 행자 생활을 시작하였다. 1973년 함석헌(咸錫憲), 장준하(張俊河) 등과 함께 민주수호국민협의회를 결성하여 민주화 운동에 동참하다가 1975년 인혁당 사건을 목격한 후 큰 충격을 받아 1975년 본래 수행자의 본분으로 돌아가 송광사 뒷산의 불일암(佛日庵)에서 홀로 수행하였다.

<송광사 불일암>

<불일암 자정국사 부도>

1976년 대표 저서인 <무소유>를 발간한 후 저작 활동으로 명성이 높아져 불일암으로 많은 사람이 찾아오자 1992년 강원도 산골 오두막으로 거처를 옮겼다. 1996년 법정의 무소유 사상에 감동한 김영한이 서울특별시 성북구 성북동에 있는 대원각을 시주하자, 1997년 길상사(吉祥寺)를 창건하였다. 길상사 개원법회에 천주교 김수환 추기경이 참석하였고, 법정은 이에 대한 답례로 명동 성당에서 특별 강연을 가져 종교 간의 화합을 보여 주기도 했다. 법정의 유언에 따라 가장 아끼고 사랑했던 불일암 후박나무 아래에 유골을 모셨다.

<서울 길상사 일주문>

무소유란 “아무 것도 소유하지 않는 것이 아니라 필요 없는 것을 버리는 것”이라는 법정의 말씀을 되새기며 무소유 길을 걷는다. 또 ‘말 없는 덕성의 향이 천리를 날아가 사람을 불러들인다.’는 말을 마음에 담아본다. 오래 전에 읽었던 명심보감의 한 구절 ‘德不孤必有隣(덕불고필유린, 덕 있는 자는 외롭지 아니하고 필히 이웃이 있다)’이라는 이 말과 중첩되는 이유는 무엇일까? 다시 송광사로 돌아와 템플스테이를 마친 발걸음은 상쾌한 아침 공기를 폐 속 깊이 들어 마시며 순천 낙안읍성으로 향한다.

<법정스님 - 네이버캡쳐>

<불일암 법정스님 계신 곳>

※ <제1일>부터 <제12일>까지 후기가 계속 이어지며

다음은 <순천 낙양읍성/보성 녹차 밭>편이 연재됩니다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(8-2) (0) | 2021.10.20 |

|---|---|

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(8-1) (0) | 2021.10.18 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(7-2-1) (0) | 2021.10.15 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(7-1) (0) | 2021.10.13 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(6-3) (0) | 2021.10.11 |