유네스코 세계문화유산 지정

산사와 서원을 따라(6-3)

(2021년 9월 3일∼9월 14일)

瓦也 정유순

<제6일-3>구례 화엄사/천은사(2021년9월8일)

함양(咸陽)에서 달려와 1988년 개통된 지리산 횡단도로(지방도 861번) 꼭대기에 있는 성삼재 고개에서 숨을 고른 후, 시암재에서 구례들녘을 바라보다 천은사로 향한다. 천은사(泉隱寺)는 대한불교조계종 화엄사의 말사다. 화엄사·쌍계사와 함께 지리산 3대 사찰의 하나로서, 828년(흥덕왕 3) 인도 승려 덕운(德雲)이 창건하였다. 앞뜰에 있는 샘물(甘泉)로 병든 사람을 치료 하였다 하여 감로사(甘露寺)라고도 하였다.

<천은사 입구>

그 뒤 875년(헌강왕 1)에 도선국사(道詵國師)가 중건하였고, 고려 충렬왕(忠烈王) 때에는 ‘남방제일선찰(南方第一禪刹)’로 승격되었다가 임진왜란 때 완전히 불타버렸으나, 1610년(광해군 2)에 혜정(惠淨)이 중창하였고, 1679년(숙종 5)에 단유(袒裕)가 중건하면서 절 이름을 감로사에서 ‘샘이 숨은 곳’이라 하여 천은사라 하였다. 한편 중건 당시 감로사의 샘가에는 큰 구렁이가 자주 나타났으므로 한 승려가 이를 잡아 죽였더니 그 뒤로부터는 샘이 솟아나지 않았고, 샘이 숨었다 해서 천은사로 개명하였다는 이야기도 있다.

<천은사 일주문>

<지리산천은사 - 이광사 글씨>

절 이름을 바꾼 뒤 이상하게도 이 사찰에 원인 모를 화재가 자주 일어나서 큰 걱정거리가 되었고, 주민들은 절의 수기(水氣)를 지켜 주는 뱀을 죽였기 때문이라며 두려워하였다. 그 때 조선 4대 명필의 한 사람인 이광사(李匡師, 1705∼1777)가 수체(水體)로 물 흐르듯 <智異山泉隱寺>라는 글씨에 수기를 불어 넣은 현판을 일주문에 걸게 한 뒤로는 다시 화재가 일어나지 않았다고 한다. 지금도 새벽녘 고요한 시간에 일주문에 귀를 기울이면 현판 글씨에서 신운(神韻)의 물소리가 연연히 들린다고 전하여 내려온다.

<천은사 극락보전>

1773년(영조 49)에는 큰불이 나서 여러 전각들이 다 타버렸으나, 수도암에 주거하던 혜암(慧菴)선사가 주도하여 당시 남원부사 이경윤(李敬倫)과 산내 암자, 신심 단월 등과 힘을 합쳐 현재의 모습으로 중수하였다. 천은사에서는 임진왜란과 병자호란 후 황폐해진 조선의 산하와 전란으로 희생된 영혼과 살아남은 자들의 상처를 부처님의 자비심으로 위로하고 치료하기 위해 수륙재(水陸齋)와 천도재(薦度齋) 관련 불교의식 등을 활발하게 행하여지고 있다.

<천은사 수홍루>

현존하는 전각들은 대부분이 1774년에 중건한 것으로, 극락보전보물(제2024호)을 비롯하여 팔상전(八相殿)·응진당(應眞堂)·칠성각·삼성전(三聖殿)·첨성각(瞻星閣)·감로전·불심원·회승당(會僧堂)·보제루(普濟樓)·방장선원(方丈禪院)·종무소·일주문·수홍문(垂虹門) 등이 있으며, 보물로는 극락보전을 포함하여 극락전아미타후불탱화․(제924호)·괘불탱(掛佛幀, 제1340호), 금동불감(金銅佛龕, 제1546호), 삼장보살도(三藏菩薩圖, 제1888호), 목조관세음보살좌상 및 대세지보살좌상(大勢至菩薩坐像, 제1889호) 등이 있다.

<천은사 상생의 길>

<천은사 보리수>

천은사와 차일봉산줄기 하나를 사이에 두고 있는 화엄사(華嚴寺)는 대한불교조계종 제19교구 본사로 544년(백제 성왕 22) 인도 승려 연기(鷰起)존자가 세웠고, 절 이름은 화엄경(華嚴經)에서 따와 화엄사라 하였다. 642년에 자장(慈藏)이 중창한 후 원효(元曉), 의상(義湘), 도선(道詵), 의천(義天) 등 여러 고승들이 계속 중창하여 1424년(세종 6)에는 선종대본산(禪宗大本山)으로 승격하였다.

<화엄사 일주문>

정유재란 때에는 대가람인 8원 81암자가 다 타버렸고, 당시 주지 설홍 대사가 승병 153명과 함께 석주진(石柱鎭)을 지키다가 전사하였다. 1630년(인조 8)에 벽암 각성(碧巖 覺性, 1575∼1660)에 의해 동·서 오층석탑 등을 중창하고 중수하였다. 1699년(숙종 25)에는 각황전을 중건하기 시작하여 1703년(숙종 29)에 중건 불사를 완성되자 선교양종대가람(禪敎兩宗大伽藍)의 지위를 얻었다.

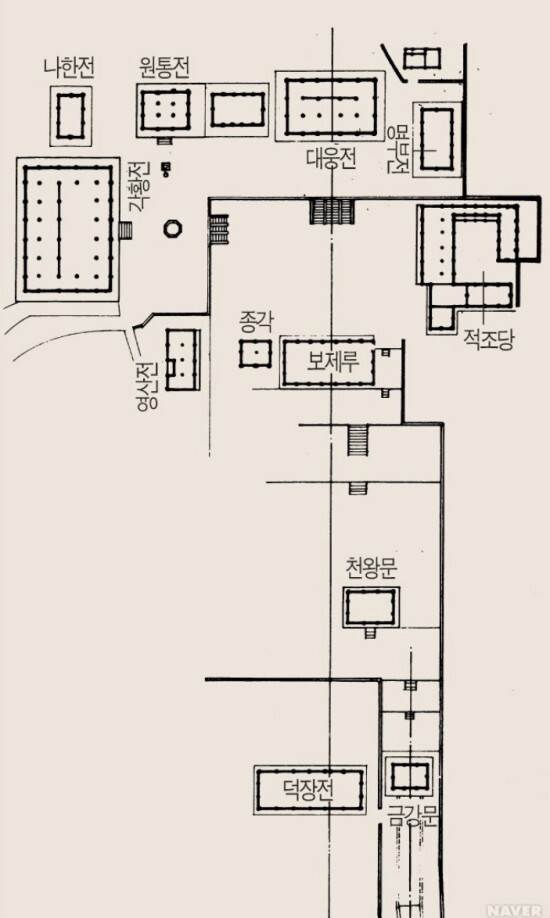

<화엄사 가람배치도>

일주문에서 금강문으로 올라가는 경사가 낮은 계단에는 앉아서 두 손으로 눈 가리고, 귀 막고, 입 막은 동자승 석물이 차례로 있다. 이는 ‘남의 흉허물 등 나쁜 것은 보지도 말고, 나쁜 소리는 듣지도 말며, 남을 헐뜯거나 해가 되는 이야기는 하지도 말라’는 묵언(黙言)의 가르침이다. 옛날에는 딸이 시집살이를 할 때 친정어머니는 딸에게 장님으로 3년, 귀머거리로 3년, 벙어리로 3년을 살면 나중에 다 좋아질 것이라고 가르쳤던 말씀이 새삼 떠오른다.

<눈 귀 입 가리고>

일주문에서 금강문 천왕문 보제루까지 이어지의 절 진입로는 속세를 벗어나 부처의 세계로 들어가는 느낌이다. 화엄사는 규모가 커서인지 다른 곳에서는 볼 수 없는 금강문은 금강역사와 동자들을 모시고 있다. 흔히 인왕상이라 불리는 두 명의 금강역사는 불법을 훼방하려는 세상의 사악한 세력을 경계하고 사찰로 들어오는 모든 잡신과 악귀를 물리친다는 의미다. 일주문과 금강문 사이에는 임진왜란으로 불탄 화엄사를 지금의 모습으로 복원한 벽암 스님의 부도비가 있다.

<화엄사 금강문>

전라남도 유형문화재(제49호)로 지정된 보제루(普濟樓)는 두루 모든 중생을 제도한다는 뜻으로 만세루(萬歲樓) 또는 구광루(九光樓)라고도 부른다. 승려와 신도들의 집회를 목적으로 지은 것으로 정면 7칸 측면 2칸의 단아한 맞배지붕이다. 천왕문 쪽에서 보면 2층 누각이나, 건물을 돌아 대웅전 쪽에서 보면 단층집이다. 보제루를 돌아서면 큰 앞마당을 가운데 두고 정면에 대웅전, 왼쪽에 각황전이 높은 석축 위에 버티고 있다. 대웅전과 각황전은 화엄사의 중심축이다.

<화엄사 보제루>

보물(제299호)로 지정된 대웅전은 석가모니불을 본존(本尊)불상으로 모신 절의 중심 법당이지만, 화엄사는 다른 절과 다르게 중앙에는 비로자나불을 주불(主佛)로 모시고 좌우에 노사나불과 석가모니불을 협시불로 모셨다. 삼존불상(三尊佛像)은 1632년(인조 10)에 안치하였으며, 대웅전 편액은 1636년(인조 14)에 인조의 숙부인 의창군(義昌君)이 쓴 것이다. 부처님 머리 위에 못과 풀을 전혀 사용하지 않은 천개(天蓋)를 조각해 놓았다. 불상 뒤에는 보물로 지정된 화엄사대웅전삼신불탱(華嚴寺大雄殿三身佛幀, 제1363호)이 있다.

<화엄사 대웅전>

대웅전을 기준으로 동쪽과 서쪽에 동·서 오층석탑이 있는 일금당쌍탑(一金堂雙塔)구조다. 그러나 서 탑은 동향한 각황전과 각기 짝을 이룬 것 같이 보인다. 동 오층석탑(보물 제132호)아무 장식이 없이 단정하며 소박한 아름다움을 간직하고 있는 반면, 서 오층석탑(보물 제133호)은 4천왕과 12지신 등이 조각되어 있다. 이 두 탑은 875년 도선국사가 백두대간의 웅대한 힘과 섬진강 태극의 힘에 술렁거리는 배와 같은 형국이라 부처님 사리를 봉안한 두 탑으로 움직임을 가라앉히고 원만한 기운이 감돌도록 하였다.

<화엄사 서 오층석탑>

국보(제67호)로 지정된 각황전(覺皇殿)은 높은 석축 위에 동향을 하고 서있어서 대웅전과 직각을 이루고 있으며, 화엄사에서 가장 큰 전각이다. 외형은 2층으로 되어 있지만 내부는 하나로 뚫려 있는 통층이다. 이 전각의 원래 장육전으로 사방 벽에는 화엄석경이 새겨져 있었으나 임진왜란 때 소실된 것을 1702년(숙종 28)에 계파대사가 중건한 대불전으로 숙종(肅宗)이 각황전을 사액(賜額)하였다. 안에는 삼여래·사보살을 봉안하였으며, 건물은 정면 7칸, 측면 5칸의 팔작지붕으로 2층의 다포식 건물로 웅장함을 보여준다.

<화엄사 각황전>

각황전 앞에는 국보(제12호)로 지정된 석등이 있다. 이 석등은 우리나라에 남아 있는 석등 가운데 가장 큰 규모를 자랑한다. 중대석을 장구 형태로 만든 고복형(鼓腹形) 석등으로 전체적 규모에 있어 장중하면서도 세부 조각이 뛰어나 9세기 신라 후기 석조미술을 대표하는 작품이다. 또한 기단부, 화사석 및 지붕과 상륜부가 완벽하게 남아있어 완성미를 더하고 있다. 이 석등은 신라 석조미술에서 자주 등장하는 안상과 귀꽃 등을 배치되어 화려함을 더하고 있다.

<화엄사 석등>

각황전 우측 계단으로 올라가면 국보(제35호)로 지정된 사사자삼층석탑이 나온다. 신라후기(8세기 말)에 만들어진 것으로 석가모니 사리가 있는 기단 모서리에 사자를 넣어 사자좌 위에 서있는 독특한 탑으로 우리나라에만 존재한다. 네 마리 사자는 암수로 각각 두 마리씩 서로 다른 모습으로 표현하였다. 설화에 의하면 이 석등의 탑 상층기단에 있는 스님상은 연기존자의 어머니로 출가한 비구니의 모습이라고 한다. 이는 효심이 지극한 연기존자가 어머니를 위해 차를 공양하는 모습으로 이곳을 효대(孝臺)라고 부른다.

<화엄사 사사자삼층석탑 - 네이버캡쳐>

관음보살(觀音普薩坐像)이 있는 원통전 앞에는 보물(제300호)로 지정된 사자탑도 있다. 이 탑은 9세기경 건립된 것으로 추정하는 석탑으로 4마리의 사자가 머리 위에 석탑을 받치고 있는 형상으로 보통 사자탑이라고 한다. 2중 기단에 지대석 위에는 직사각형의 하층 기단이 있고 그 위에 4마리의 사자가 밑에 꽃잎이 아래로 향한 복련석을 밟고 있다. 탑의 2층에는 다른 부재가 있었지만 현재는 모두 유실되고 몸돌만 남아있다.

<화엄사 원통전과 사자탑>

대웅전 우측 오솔길로 조금 올라가면 화엄사 산내 암자인 구층암이 나온다. 구층암(九層庵)은 전하는 유물로 보아 신라 말에 창건된 것으로 보이며, 암자 이름으로 비춰볼 때 본래 구층석탑이 있었지 않았나 생각만 할뿐 자세한 역사는 알 수 없다. 건물로는 아미여래타불을 모신 천불보전과 수세전·칠성각 등이 있다. 천불보전에는 토불(土佛) 천불(千佛)이 모셔져 있고, 탱화는 제석탱화가 있다. 수세전은 팔작지붕 건물로 산신탱화와 칠성탱화가 모셔져 있다. 이 외의 유물로는 동종과 석등, 삼층석탑 등이 있다.

<화엄사 구층암>

오늘날 지금의 화엄사를 천년고찰로 있게 한 차일혁 경무관을 우리는 잊을 수가 없다. 광복군 출신의 차일혁(車一赫, 1920∼1958)은 한국전쟁 당시 경찰이었지만 육군으로 배속되어 제18 전투대대장으로 임명되는데, 제8사단장 최영희로부터 지리산 일대의 화엄사, 천은사, 쌍계사 등의 사찰 소각명령을 받았으나 “절을 태우는 데는 한나절이면 족하지만 세우는 데는 천년도 부족하다.”며 이를 거절하고 문짝만 태우는 것으로 시늉만 내어 화엄사 등을 보존할 수 있었다. 차일혁은 전북 김제가 고향이다.

<차일혁 경무관 추모비>

※ <제1일>부터 <제12일>까지 후기가 계속 이어지며

다음은 <순천 선암사>편이 연재됩니다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(7-2-1) (0) | 2021.10.15 |

|---|---|

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(7-1) (0) | 2021.10.13 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(6-2) (0) | 2021.10.09 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(6-1) (0) | 2021.10.06 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(5-3) (0) | 2021.10.04 |