유네스코 세계문화유산 지정

산사와 서원을 따라(2-1)

(2021년 9월 3일∼9월 14일)

瓦也 정유순

<제2일-1> 경북 도화(道花)공원 → 영주 부석사 (2021년 9월 4일)

첫날 강릉에서 저녁 식사를 마치고 어둠을 가르며 동해안을 따라 남으로 달린다. 차가 멈춘 곳은 오늘 우리가 첫날 밤을 지내야 할 삼척시 원덕읍 임원항이다. 곤한 잠에서 깨어 숙소 인근에서 조반을 한 후 <삼국유사>에 나오는 <수로부인 헌화공원>을 뒤로 하고 경북과 강원도를 가르는 갈령재를 넘으면 울진군이다. 울진에는 관동팔경 중 망양정(望洋亭)과 월송정(越松亭)이 있고, 삼국 시대부터 천 년 이상 강원도 땅이었으나 1963년 행정 구역 개편 때 경상북도에 편입되었다.

<수로부인 헌화공원 입구(2017년 9월)>

도화(道花)동산은 경상북도 울진군 북면 고포리에 있는 동산으로 2000년 4월 12일 강원도에서 발생한 사상 최대의 동해안 산불이 삼척시에서 울진군으로 번져 오자, 이에 민·관·군은 합심하여 22시간에 걸쳐 다음날인 4월 13일까지 산불을 진화한 것을 기념하기 위하여 울진군에서는 피해 지역인 북면 고포리 갈령재 지역에 도화(道花)인 배롱나무 교목 128본과 관목 4,850본을 식재하여 도화동산을 조성하였다.

<道花동산 표지석>

<배롱나무 꽃>

<배롱나무 꽃 동산>

국도 7호선을 타고 내려오다 울진읍에서 서쪽의 봉화 쪽으로 방향을 틀어 영주 부석사로 가기 전에 봉화읍 유곡리 닭실마을로 간다. 안동권씨 집성촌인 닭실마을은 낮은 산들이 금계포란(金鷄抱卵)형으로 포근한 어머니의 품 같다. 이 마을은 충재 권벌(沖齋 權橃, 1478∼1548)이 기묘사화(己卯士禍, 1519) 때 파직으로 물러난 뒤 이곳 내성현(奈城縣) 유곡(酉谷)에 들어와 세거지(世居地)를 형성했던 곳이다. 충재는 학자이자 관료였으며 충절로 이름이 났고 시호는 충정(忠定)으로 불천위(不遷位)를 받았다.

<청암정>

충재의 기상이 서린 청암정(靑巖亭)은 1526년(중종21)에 건립하였는데, 거북 모양의 너럭바위 위에 세운 평면 ‘T’자형 정자로 주변에 연못을 파서 장대석으로 돌다리를 놓았다. 바위를 자연 모습 그대로 살려 주춧돌과 기둥 길이로 조정하여 정자의 지붕을 올려놓았는데, 물 위에 거북이가 떠 있고 그 위에 정자가 놓인 형상이다. 정자에는 남인(南人)의 영수였던 미수 허목(眉叟 許穆)이 전서체(篆書體)로 쓴 ‘靑巖水石(청암수석)’의 편액(扁額)이 눈길을 끈다. 이 글씨는 허목이 88세 때 쓴 마지막 글씨라고 한다.

<허목의 청암수석(2018년10월)>

<청암정 회화나무>

일정상 오래 머물지 못하고 바삐 영주시 부석면 북지리에 있는 부석사로 향한다. 부석사로 가는 길가에는 탐스런 사과들이 물오른 새악시 볼처럼 빨갛게 익어 간다. 부석사는 2018년 6월 30일, 제42차 유네스코 세계유산위원회에 공주마곡사, 보은법주사, 순천선암사, 해남대흥사, 안동봉정사, 양산통도사와 함께 세계문화유산으로 등재된 7곳 중의 하나로 이번 여행에서 세계문화유산으로는 처음으로 대면하는 곳이다.

<영주 사과>

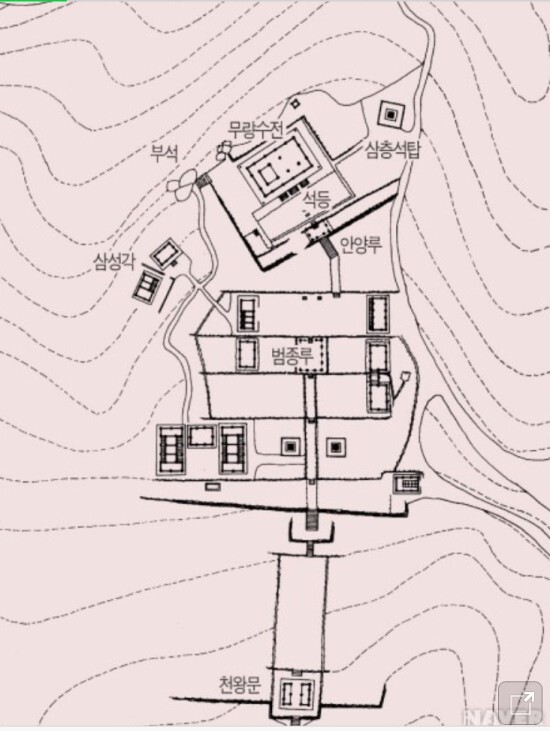

천왕문을 지나면서 가파른 계단을 오르면 인근 동쪽 골짜기 옛 절터에서 1958년에 옮겨온 단아한 삼층석탑 한 쌍이 길 양쪽에 서 있다. 그리고 서탑 뒤편에 있는 세 분의 불상은 1994년 인근 밭을 갈다 발견되어 부석사로 모셔왔다고 한다. 앞으로 조금 더 나가면 봉황산부석사(鳳凰山浮石寺) 현판이 걸린 범종루가 떡 버틴다. 정확히 말하면 부석사는 봉황산 중턱에 자리 잡고 있는데, 봉황산은 태백산의 줄기로 소백산으로 이어지는 산이다. 그래서 큰 산인 태백산을 주산으로 삼고 있는 것 같다.

<부석사 범종루>

앞으로 바라보며 코가 닿을 것 같은 가파른 계단을 기어오르면 안양루(安養樓)가 나온다. 안양루의 ‘안양(安養)’은 ‘극락의 최고의 경지’를 가리키는데, 안양루 밑의 계단을 오르면 극락의 세계인 무량수전에 다다른다. 여기까지 오르는 길은 결코 쉬운 길이 아니다. 안양루 밑까지 직선으로 반듯이 올라가다가 안양루부터 무량수전까지 살짝 방향을 틀어 남쪽을 향한다. 이러한 방향 전환은 숨 가쁘게 올라와서 확 트인 세상을 바라보라는 의미가 엿보인다.

<부석사 안양문>

<부석사 배치도>

다른 사찰과는 달리 산 능선을 따라 거의 일렬로 가람이 배치되어 있는 부석사는 우리나라 화엄종(華嚴宗)의 도량으로 신라 문무왕16년(676년)에 의상(義湘)대사가 왕명으로 창건하여 화엄의 뜻을 폈던 곳 이다. 특히 창건 당시 도둑들이 절의 창건을 방해하자, 의상을 사랑하는 당나라 낭자 선묘(善妙)가 용(龍)이 되었다가 다시 떠다니는 돌이 되어 방해자들을 물리쳐 완공되었다고 한다. 그 부석(浮石)은 무량수전 좌측 뒤편에 이끼를 머금은 채 비스듬히 누워 있으며, 우측 뒤편에는 선묘낭자를 모신 선묘각이 따로 있다.

<부석>

우리나라의 최고 목조건물인 무량수전은 부석사의 본전으로 국보 제45호인 소조여래좌상을 모시고 있으며, 건물이 남향인데 비해 이 불상만 동향(東向)으로 모셔져 있다. 배흘림기둥으로 지붕을 주심포로 바치고 있고 날렵한 처마 끝은 물기 오른 아가씨 치마 자락 같다. 다른 사찰과는 달리 무량수전 앞마당에는 어둠을 밝히는 석등 외에는 아무 것도 없다. 676년 창건된 이래 여러 차례 중창이 있었고, 1611년(광해군3) 때 폭풍우로 파손되자 다시 복구하였으며, 1916년에는 해체·수리하여 지금에 이른다.

<부석사 무량수전>

진흙으로 만든 소조여래좌상(塑造如來坐像)은 우리나라 소조불상 가운데 가장 크고 오래된 작품으로 높이는 278㎝이며, 광배는 나무로 따로 만들었는데 가장자리에 불꽃이 타오르는 모양으로 표현하였다. 손모양은 석가모니불처럼 항마촉지인(降魔觸地印)으로 무릎 위에 올린 오른손의 손끝이 땅을 향하고 있다. 하지만 서방극락정토의 아미타불을 모시는 무량수전이라는 것과, 좌우에 협시보살을 모시지 않은 것으로 보아 이 불상은 아미타불로 확신한다고 한다. 신라시대 불상 조형을 계승한 고려 시대의 정교한 걸작이다.

<소조여래좌상(정면)>

<소조여래좌상(측면)>

무량수전 오른쪽 낮은 언덕에는 2층의 기단 위에 3층의 탑신을 세운 삼층석탑이 있다. 보물 제249호로 지정된 이 탑은 아래층 기단의 너비가 넓고 탑신 1층의 몸돌이 넓어서 장중하게 보인다. 1960년에 해체·복원할 때 철제 탑, 불상의 파편, 구슬 등이 발견되었고, 이 때 일부 파손된 부분은 새로운 부재로 보충하였다. 대개 이러한 탑은 법당 앞에 세우는 것이 통례이나 이 석탑은 법당의 동쪽 언덕에 세워져 있어 더 넓은 세상을 굽어본다.

<부석사 3층석탑>

무량수전 우측으로 삼층석탑을 지나 오솔길을 따라 올라가면 조사당이 있고, 내려오다 다시 좌측으로 올라가면 응진전과 자인당의 전각이 나온다. 국보 제19호로 지정된 조사당(祖師堂)은 의상대사 상을 모신 곳으로 1377년(고려 우왕3)에 세웠고, 조선 1490년(성종21년)과 1573년(선조6)에 개축하였다. 정면3칸, 측면1칸의 맞배지붕이며 출입문 안쪽 벽에는 고려 때 그려진 제석천(帝釋天)과 범천(梵天), 그리고 사천왕상(四天王像)이 있었는데 1916년 건물을 수리하면서 무량수전을 옮겼다가 지금은 부석사성보박물관에 보관 중이다.

<부석사 조사당>

조사당 처마 밑에는 의상대사가 짚고 다니던 지팡이를 꽂아두었더니 가지가 돋고 잎이 피었다고 하는 선비화(禪扉花)가 1,300년 이상 비와 이슬을 맞지 않고도 항상 푸르게 자라고 있는데, 아들을 원하는 부인들이 잎을 삶아 물을 마시면 아들을 낳는다는 속설 때문에 잎을 마구 따가 지금은 철조망으로 갇히는 신세가 되었다. 높이 170cm, 뿌리부분 굵기 5cm 정도 밖에 안 되지만 수령이 최소 500년에 이른다. 일명 골담초라고도 불리는 이 꽃을 보고 퇴계는 시를 읊기도 했다.

빼어난 옥 같은 줄기 빽빽이 절문을 비꼈는데

擢玉森森倚寺門(탁옥삼삼의사문)

지팡이 신령스레 뿌리 내렸다 스님이 알려주네

僧言卓錫化靈根(승언탁석화령근)

석장의 끝에 혜능선사 조계의 물 닿아 있는가

杖頭自有曹溪水(장두자유조계수)

천지의 비와 이슬 그 은혜를 빌리지 아니했네

不借乾坤雨露恩(불차건곤우로온)

<조사당 선비화>

부석사는 고려 공민왕이 홍건적 침입 때 안동으로 피난 왔다가 無量壽殿(무량수전) 현판을 써주었고, 구석구석 찾아다니면 볼거리도 많은데… 그러나 부석사의 백미는 무량수전 마당에서 안양루 우측으로 보이는 백두대간의 근육 소백산의 산들이다. 산이 겹겹이 있고 사이사이를 흰 구름이 메운다. 그래서 세상에서 가장 넓은 정원이 부석사에는 있다. 방랑시인 김삿갓(1807∼1863년)이 부석사에 들렸다가 읊은 감회어린 시구처럼 “백 년 동안 몇 번이나 이런 경치 구경할까/세월은 무정하다 나는 이미 늙었는데”

<부석사 안양루>

<부석사에서 보는 소백산준령>

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(2-3) (1) | 2021.09.23 |

|---|---|

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(2-2) (0) | 2021.09.20 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(1) (0) | 2021.09.18 |

| 오리 이원익의 유적을 따라 (0) | 2021.08.26 |

| 가깝고도 먼 길 - 독산성과 세마대 (0) | 2021.08.21 |