유네스코 세계문화유산 지정

산사와 서원을 따라(2-3)

(2021년 9월 3일∼9월 14일)

瓦也 정유순

<제2일-3> 안동 도산서원 → 봉정사(2021년 9월 4일)

도산서원 양편에 있는 산기슭은 퇴계가 자연의 이치를 깨닫고 몸과 마음을 수양하기 위해 산책하던 곳이다. 퇴계는 서쪽 절벽을 천광운영대(天光雲影臺), 동쪽 절벽을 천연대(天淵臺)라고 이름 지었는데, 천광운영대는 ‘하늘의 빛과 구름의 그림자가 함께 감도는구나[天光雲影共排徊]’라는 주자의 시 관서유감에서 나왔고, 천연대는 ‘솔개는 하늘 높이 나르고, 물고기는 연못에서 뛰노네[鳶飛戾天 魚躍于淵]’라는 시경(詩經)에서 구절에서 따왔다. 두 이름에는 주변의 절경과 자연의 이치를 벗 삼아 학문을 성취하라는 뜻이 있다.

<도산서원 입구>

주차장에서 도산서원까지는 약400여 미터로 걸어 들어간다. 가다보면 우측 낙동강 건너에는 시사단이 외롭게 서있다. 시사단(試士壇)은 1792년 3월에 정조(正祖)가 이조판서 이만수(李晩秀)에게 명을 내려 퇴계 이황(退溪 李滉)의 학덕과 유업을 기리는 뜻에서 도산별과(陶山別科)를 신설하여 이 지방의 인재를 선발하도록 과거시험을 보던 곳을 기념하기 위해 1796년(정조 20)에 영의정 채제공(蔡濟恭)의 글로 비문을 새겨 시사단을 세웠다.

<도산서원 시사단>

그 뒤 1824년(순조 24)에 고쳐 세우고, 1974년 안동댐 건설로 현 위치에서 지상 10m의 축대를 쌓아 그 위로 비각과 비를 옮겨지었다. 시사단은 경상북도유형문화재(제33호)로 지정되었고, 비각은 4면 1칸인 팔작지붕 건물로 비바람을 막기 위하여 중방(中枋) 밑에 판벽(板壁)을 둘렀으며, 추녀 네 곳에 모두 활주(活柱)를 받쳐 구조적 안전을 꾀하였다. 참고로 도산별과는 급제(及第) 2인, 진사 2인, 초시(初試) 7인, 상격(賞格) 14인을 선발하는 특별 시험이었다.

<도산서원 시사단 비각-네이버캡쳐>

마당 우측에는 왕버들이 자기 한 몸 지탱하지 못하고 길게 누워 있다. 소수서원에 학자수가 있다면, 도산서원에는 아름드리 왕버들이 있다. 옆으로 뻗어나가는 줄기가 아주 특이했고 아름답다. 도산서당 입구에는 또 다른 큰 왕버들이 한 그루 더 있고, 네 그루의 느티나무도 있는데, 그것은 네 그루가 아니라 하나의 나무다. 지금 이 곳도 아래를 보강해서 땅을 돋우었는데 이 느티나무의 뿌리가 그 아래 묻혀 있다고 한다.

<도산서원 왕버들>

길게 누운 왕버들 끝 지점에 있는 <열정>이라는 우물은 도산서당이 있을 때부터 식수로 사용하였다. ‘열정(冽井)’이란 이름은 역경(易經)에 나오는 ‘물이 맑고 차가우니 마실 수 있다[井冽寒泉食]’라는 구절에서 따왔다. 그리고 퇴계는 ‘서당의 남쪽에 맑고 차며 단 맛의 옹달샘이 있다[書堂之南 石井甘冽]’라며 “우물은 마을이 떠나가도 옮겨 가지 못하고/아무리 물을 퍼내도 줄지 않으며/오가는 사람 모두가 마실 수 있다/이와 같이 세상에 널린 지식을 부단한 노력으로 쌓아/우물과 같이 사회에 꼭 필요한 인재가 되라”는 열정과 관련된 글을 짓기도 하였다.

<열정(冽井)-우물>

우물을 지나 출입문으로 들어서면 <도산서당>이 나온다. 도산서당(陶山書堂)은 퇴계가 만년에 머물면서 제자들을 가르쳤던 곳으로 1560년에 완성되었으며, 도산서원에서 가장 오래된 건물이다. 원래 부엌과 온돌방, 마루로 되어 있었는데, 제자들이 늘어나면서 부엌과 마루를 확장하였고, 확장된 마루 위에는 덧지붕을 달았다. 퇴계가 머물던 방의 이름은 완락재(玩樂齋)인데, ‘완상하며 즐긴다’는 뜻이다. 제자를 가르쳤던 마루는 암서헌(巖栖軒)으로 “바위에 기대서라도 작은 효험을 바란다.” 두 이름 모두 주자(朱子)의 글에서 따왔다.

<도산서당>

도산서당에서 진도문(進道門)을 지나면 강학(講學)공간인 도산서원이다. 강당에서는 이곳을 찾은 많은 남녀들이 유생복을 입고 훈장의 가르침을 몸소 실천한다. 도산서당은 퇴계가 생전에 몸소 거처하면서 제자들을 가르치던 곳이라면, 도산서원은 퇴계 사후 건립되어 추증된 사당과 서원이다. 서원은 퇴계 사후 6년 뒤인 1576년에 강당을 비롯한 전교당(보물 제210호)과 동·서재를 지어 서원으로 완성했다. 1575년(선조 8)에 한석봉(韓石峯)이 쓴 “도산서원”의 편액을 하사 받음으로써 사액(賜額)서원으로서 영남유학의 총본산이 되었다.

<도산서원 진도문>

<도산서원 - 강당>

강당 뒤편에는 제향공간인 상덕사가 있다. 상덕사(尙德祠, 보물 제211호)는 1570년 퇴계가 돌아가시고 4년 후인 1574년에 지어 위패를 봉안하였다. 매년 음력 2월과 8월 중정(中丁)일에 향사를 받드는데, 3일 전부터 준비하여 당일 오전 11시에 지낸다. 1615년(광해군 7)에는 제자 조목(趙穆, 1524∼1606)을 종향(從享)했다. 사당의 문은 삼문으로 되었는데 가운데 문은 혼(魂)이 다니는 문이며, 사람들은 오른쪽 문으로 출입한다. 도산서원은 소수서원과 달리 전학후묘(前學後廟)로 구성되어 있다.

<도산서원 성덕사 삼문>

강당 측문으로 들어가면 도산서원을 관리하고 식사를 준비하던 사람들이 거처하는 고직사(庫直舍)가 나온다. 전교당(典校堂)과 도산서당 왼쪽에 도산서원 영역의 관리인들이 거쳐하던 상고직사가 있고, 도산서당의 관리인들이 거처하던 하고직사가 있다. 상고직사는 뒤편의 전사청과 앞쪽의 하고직사와 바로 연결되어 관리인들이 편하게 사용하도록 하였다. 전교(典校)는 지방문묘를 수호하는 한편, 지역사회의 윤리문화의 창달을 위하여 활동하는 향교와 서원의 책임자다.

<도산서원 고직사>

고직사를 나오면 좌측으로 퇴계의 유물을 전시하는 옥진각(玉振閣)이 있다. 옥진각에는 퇴계가 생전에 쓰던 베개와 자리, 명아주대를 말려 만든 지팡이인 청려장(靑藜杖), 매화무늬 벼루와 서궤(書櫃) 등, 그의 손때가 묻어 있는 유물이 전시되어 있다. 그리고 천체의 운행과 별자리를 관측하는 천문기구인 혼천의(渾天儀)도 있는데, 이는 퇴계가 설계하고 제자인 간재 이덕홍(艮齋 李德弘)이 만든 것으로, 퇴계의 자연과학에 대한 관심을 알려주고 있다.

<퇴계의 유물 청려장 등>

<혼천의>

퇴계가 임종할 때 “저 매화나무에 물을 주거라”하며 유언을 했다는 매화(梅花)나무가 있는 도산서원은 자연을 사랑했던 퇴계의 마음이 곳곳에 배어있는 곳이다. 그러나 퇴계의 상징이었던 회화나무가 보이질 않는다. 한 때 모 대통령이 심었다는 일본 금송(金松) 때문에 기가 눌린다는 이야기도 있었다. 그런데 그 금송도 보이질 않는다. 천원 권 구 화폐에 실린 도산서원 전경에도 우람하게 서있었던 두 나무다. 나중에 안 사실이지만 회화나무는 결국 고사(枯死)했고, 금송은 말들이 많아서 2018년도에 다른 곳으로 옮겨 심었다는 전언이다.

<천원권 구 화폐의 도산서원>

다시 되짚어 나와 안동봉정사로 향한다. 봉정사(鳳停寺)는 2018년 6월 30일, 제42차 유네스코에 등재된 7곳의 <산사, 한국의 산지승원>의 하나다. 7∼9세기에 창건된 이 사찰들은 한국 불교의 역사적인 발전 모습을 보여주며, 우리나라 선불교의 특징인 자급자족이 가능한 사찰관리, 승려교육, 수행과 교리 학습 뿐만 아니라 한국 불교의 무형적·역사적 측면도 확인할 수 있다. 경내에는 다양한 불교신앙이 수용되어 있으며, 산지승원의 다양한 구조물과 전각, 유물, 문서 등은 한국 불교의 포용적 특성을 보여주고 있다.

<봉정사 등 세계문화유산 등재 사찰>

특히 봉정사는 영국여왕 엘리자베스 2세가 한국을 방문하면서 1999년 4월 21일 안동의 하회마을과 함께 찾아보기도 하여 더 유명해 졌다. 그리고 20년 후인 2019년에는 여왕의 둘째 아들 앤드루 왕자가 어머니 명을 받고 다녀간 유서 깊은 천년고찰이다. 일설에는 영국 여왕이 꿈에 ‘전생에 비구니로 봉직했던 사원이 자주 나타나 측근을 통해 조사해 본 결과 봉정사’란 사실을 알고 한국을 방문했다는 이야기도 있다.

<봉정사 표지석>

<천등산 봉정사 만세루>

봉정사는 대한불교조계종 제16교구 본사인 고운사(孤雲寺)의 말사다. 의상(義湘)이 682년(신문왕2)에 창건한 절로 알려져 왔으나, 1971년 극락전에서 상량문이 발견됨으로써 672년(문무왕12) 능인(能仁) 대사가 창건했음이 밝혀졌다. 천등굴에서 수학하던 능인 대사가 종이로 봉(鳳)을 만들어 도력으로 날렸는데, 이 봉이 앉은 곳에 절을 짓고 봉정사라 하였다는 전설이 있다. 창건 후 능인은 이 절에다 화엄강당(華嚴講堂)을 짓고 제자들에게 전법(傳法)하였다.

<봉정사 대웅전>

창건 이후의 뚜렷한 역사는 전하지 않으나, 참선도량(參禪道場)으로 이름을 떨쳤을 때에는 부속암자가 9개나 있었다고 한다. 그러나 한국전쟁 때는 인민군이 머무르면서, 절에 있던 경전과 사지(寺誌) 등을 모두 불태워, 역사를 자세히 알 수 없다. 안동의 읍지인 『영가지(永嘉志)』에, ‘부(府)의 서쪽 30 리에 천등산이 있다.’고 하였으며, 1566년(명종 21) 퇴계 이황(李滉)이 시를 지어 절의 동쪽에 있는 낙수대(落水臺)에 붙였다는 기록이 있어 조선시대에서도 계속 존속해 있었음을 알 수 있다.

<봉정사 대웅전 삼존불>

현재 이 절에는 부석사의 무량수전(無量壽殿)과 함께 우리나라에서 가장 오래된 목조건물인 국보 제15호인 봉정사 극락전을 비롯하여, 보물 제55호인 봉정사대웅전, 보물 제448호인 봉정사화엄강당, 보물 제449호인 봉정사고금당(古今堂) 등의 지정문화재와 승방(僧房)인 무량해회(無量海會)·만세루(萬歲樓)·우화루(雨花樓)·요사채 등 21동의 전각이 있다. 이 밖에도 고려시대에 건립된 총 높이 3.35m의 삼층석탑(경북 유형문화재 제182호)이 있고, 경판고(經板庫)에는 대장경 판목이 보관되어 있다.

<봉정사 극락전과 삼층석탑>

봉정사는 화엄사상의 순수성과 형식적 원형을 갖춘 사찰로서 석가모니 부처님을 모신 대웅전을 동쪽에, 서방정토를 주관하는 아미타불을 서쪽 극락전에 모셔서 현세와 극락이 한곳에서 어우러지게 하고 있다. 극락전에서 대웅전 쪽으로 가는 중간에 안동 안정사 석조여래좌상이 있는데, 경상북도 유형문화재 제44호로 안동댐 건설로 안정사가 폐사되면서 1973년부터 봉정사에서 봉안하고 있다.

<안정사 석조여래좌상>

봉정사 동쪽 산길을 따라 잘 정리된 돌계단을 올라가면 영산암(靈山庵)의 고풍이 한눈에 와 닿는데, 하늘을 향해 자유롭게 뻗고 있는 고목과 암자와의 조화는 또 하나의 앙상블이다. 또한 영산암은 풍수적으로 봉정사의 동쪽 지세가 약해서 세운 암자라고 전해지고 있다. 영산암은 전체가 ‘口’자 공간으로 구성돼 있으나 건물의 구체적인 건립 연대는 알 수 없다. 다만 <봉정사영산전중수기> 등을 참고해보면 19세기 말로 추정해 본다.

<봉정사 영산암 배치도>

<봉정사 영산암 우화루>

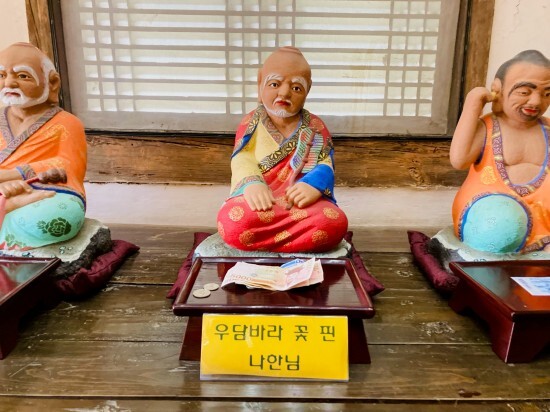

2020년 1월에는 봉정사 영산암 응진전(나한전)과 송암당에서 에서 약 33송이의 전설의 꽃 우담바라가 피어 큰 화제가 되었다. 우담바라(優曇婆羅)는 불교 경전에 여래(如來)가 태어날 때나 전륜성왕(轉輪聖王)이 나타날 때에만 그 복덕으로 피어난다는 상상의 꽃으로 사람의 눈에 띄는 것은 상스러운 징조라고 한다. 3천년에 한 번 핀다는 전설의 꽃이 피어난 곳은 응진전 중앙 석가모니불 양쪽에 모셔져 있는 16나한존자 중 제8존자인 벌사라불다라 존상 턱 좌측에 피었고, 꽃의 길이는 2㎝가량이었다.

<봉정사 영산암 응진전(나한전)>

<우담바라 꽃핀 벌사라불다라 존상>

※ <제1일>부터 <제12일>까지 후기가 계속 이어집니다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(3-2) (0) | 2021.09.25 |

|---|---|

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(3-1) (0) | 2021.09.24 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(2-2) (0) | 2021.09.20 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(2-1) (0) | 2021.09.19 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(1) (0) | 2021.09.18 |