가깝고도 먼 길 – 서울 남산(3)

(인권길과 국치길, 2020년 11월 17일)

瓦也 정유순

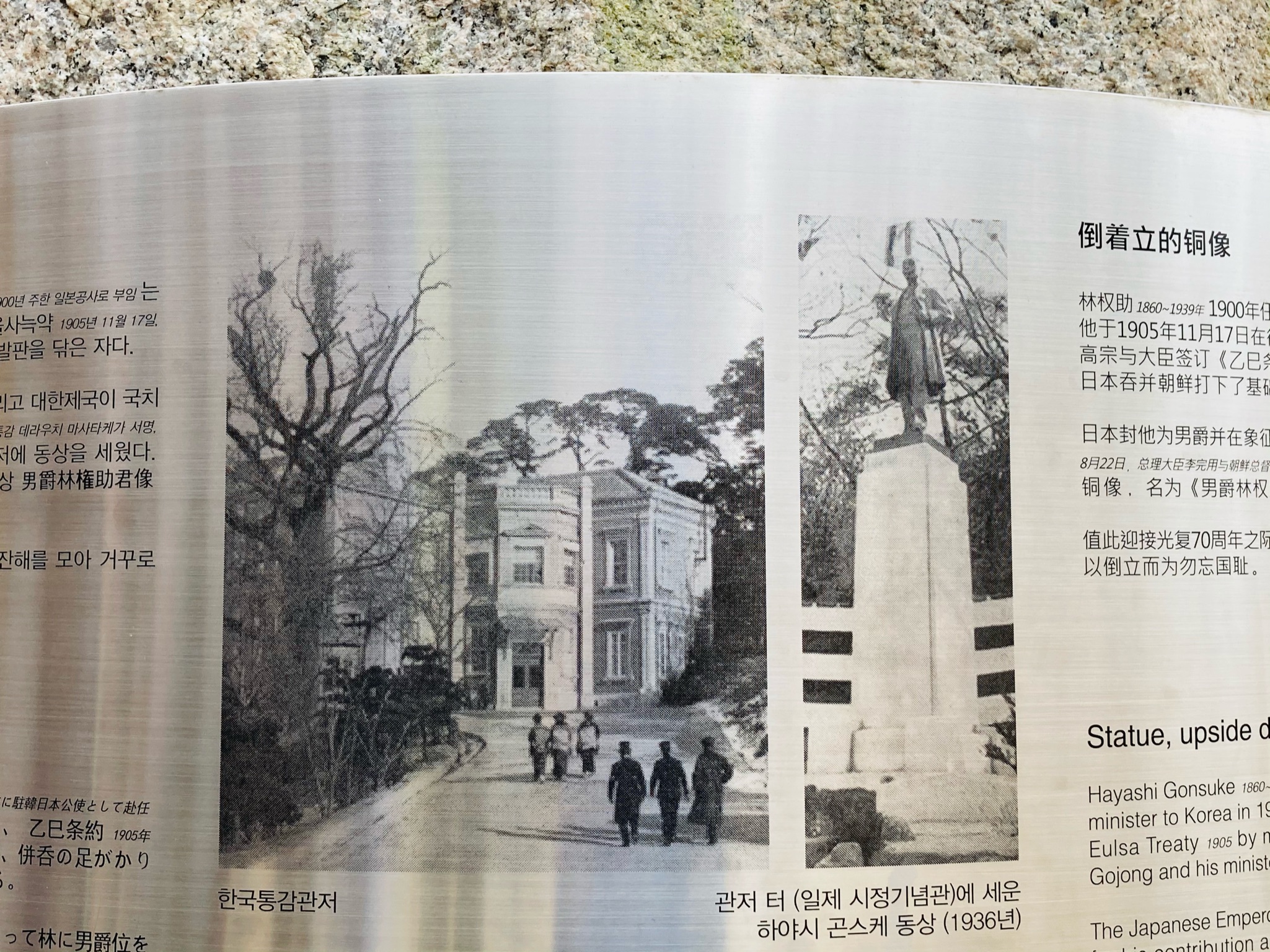

서울유스호스텔 옆에는 <일본군위안부 기억의 터>가 있다. 기억의 터는 일본 제국주의 치하에서 고통받고 핍박받은 일본군 위안부 피해자들을 위로하고 그 아픔을 함께하고자 조성한 공간으로 남산공원 초입 푸른 숲이 우거진 공간에 자리한다. 기억의 터는 치욕과 극일의 역사가 혼재(混在)되어 있는 곳이다. 일제강점기 통감관저가 있었고 1905년 11월 17일 을사늑약을 이루는데 앞장섰던 일본 하야시 곤스케[林權助]의 동상이 세워져 있었다.

해방 이후 하야시 곤스케의 동상은 파괴됐고 통감관저도 철거되어 위치를 찾기 어려웠지만 2006년 남산 기슭에서 <男爵林權助君像>이라고 쓰인 동상 판석이 발견돼 관저 터의 정확한 위치가 확인되었다. 그 자리에 1904년 한일의정서와 한일협약, 1905년 을사늑약 체결에 앞장서며 남작 작위까지 받았던 하야시의 흩어진 동상 판석 3점을 활용해 거꾸로 세운 동상을 만들었다. 동상은 오석(烏石)을 배치해 <남작하야시곤스케군상> 글자를 읽을 수 있게 했다. 한일병탄조약이 1910년 8월 22일 조선통감부 관저에서 체결된 지 105년인 2015년 8월 22일 세워졌다.

당시 일본 전권공사였던 하야시 곤스케[林權助, 임권조, 1860∼1939)]는 1887년 도쿄대학[東京大學] 법과대학을 졸업하고 외무성에 들어가 통상국장을 지냈다. 1899년(광무 3) 주한 전권공사에 임명된 후 조선의 식민지화를 위한 정치적 기반을 조성하는 데 온 힘을 기울였다. 1904년 2월 러·일 전쟁이 발발하자 한일의정서를 체결하여 전쟁 수행에 필요한 모든 원조를 조선이 제공하도록 했으며, 8월 전쟁에서 승리로 끝나자 을사늑약 체결을 성사시켰다. 그리고 1910년 한일병탄조약이 체결된 장소다.

2016년 8월 29일 조성된 <기억의 터>는 각계 뜻있는 시민 19,755명이 십시일반으로 모은 성금을 바탕으로 디딤돌이 놓였다. 크게 <대지의 눈>, <세상의 배꼽>, <통감관저 터 표석과 거꾸로 세운 동상>, <기억의 터를 만든 사람들> 등 네 구역으로 구성되어 있다. 그 가운데 <대지의 눈>은 위안부 피해자 할머니 247분의 명단과 증언 등이 새겨져 있는 공간이다. 세상의 배꼽은 모성으로 세상을 보듬는다는 깊은 뜻이 담긴 쉼터 겸 하늘·땅·세상을 상징하는 공간으로 극일 인권 운동의 태동을 본격화하였다.

<기억의 터>를 돌아보고 나오는데 가슴을 찌르는 한마디 “우리가 가장 두려워하는 것은 우리의 이 아픈 역사가 잊혀지는 것입니다”였다. 위안부로 어린 처자들이 강제로 끌려간 그들의 야만적인 만행을 기억하는 장소가 왜 하필이면 일본이 조선 침략의 교두보였던 통감 터에 세웠을까? 이는 또 다른 의표를 찌르는 탁월한 역발상이다. 통감관저 터는 일본군 위안부와 너무나 대척적인 관계라는 점에서 쉽지 않은 일이지만, 근본 바탕부터 바꾸는 <기억의 장소>다. 그 옆의 400년이 넘은 은행나무는 오늘도 말이 없다.

기억의 장소에서 남산길로 접어들기 전에 <문학의 집 서울>이 나온다. 이곳은 옛 중앙정보부(안전기획부) 부장이 기거하던 공관이다. 서울특별시는 1975년부터 사용되어 오던 이 터를 1996년 매입하였다. 이후 남산 한옥마을 조성 등 남산 제모습 찾기 사업으로 서울 시민들의 문화 공간을 조성하기로 하고, 2001년 7월 12일 유한킴벌리(주)와 서울시의 지원으로 2001년 10월 ‘시민의 날’에 맞춰 개관하였다. 2005년 산림청의 후원으로 개관한 <산림문학관>은 경비원들이 사용하던 별관이다.

문학의 집에서는 문인들의 담론이 펼쳐지고 문학강연과 전시회 등을 개최하기 위하여 본관 1층에 세미나실과 자료정보실, 전시장이 있고, 2층에는 문인들의 사랑방과 회의실, 집필실 등이 있다. 또한, 부설 〈산림문학관〉에는 150여 명 수용 가능한 강당과 2층 세미나실, 회의실, 자유롭게 책을 볼 수 있는 북카페가 있다. 문학관은 매달 1회씩 〈문학의 집·서울 〉이라는 소식지를 발간한다. 문학의 집은 대지 793.7㎡, 연면적 491.94㎡로 지하 1층, 지상 2층 규모다.

문학의 집에서 큰길로 나와 소파로를 따라 대한적십자사 건물을 뒤로하고 남산으로 방향을 잡으면 남산예술센터를 지나면 왼쪽의 안쪽공간은 옛날 5·16 쿠데타군이 총을 들고 새벽에 들어와 협박하여 혁명공약을 낭독하게 했던 KBS방송국 자리였고, 일제강점기엔 광화문으로 옮겨가기 전까지 조선총독부가 있었으며, 더 이전엔 통감부가 있었던 국치의 현장이다. 그리고 바로 위에는 리라초등학교와 숭의여자대학교가 있는데, 리라초등학교 자리에는 <노기신사>가 있었고, 숭의여대에는 <경성신사>가 있었다.

19세기 말부터 일제 종교시설인 신사가 남산 북쪽에 자리잡기 시작했다. <노기신사(乃木神社)>는 일제가 청일전쟁과 노일전쟁에 참전한 일본군인 노기마레스케[乃木希典]를 수호신으로 받들던 신사다. 신사 터 들머리에는 손과 입을 씻는 수조(데미즈야 手水舍) 등 석물 잔해가 남아 있다. <경성신사(京城神社)>는 1925년 조선 신궁이 건립되기 전까지 조선총독부가 주관하는 제의(祭儀)를 지내는 최고 신사시설이었다.

광복 후 이곳에는 잠시 단군성조 묘(廟)를 설치했다가 1953년 숭의학원이 들어왔다. 1903년 10월 31일 평양에서 개교한 숭의학원은 1938년 신사참배를 거부하고 자진 폐교하였는데, 해방 후 북한의 종교의 자유가 허용되지 않아 서울로 내려와 1953년 남산자락에 다시 세워 숭의여학교로 시작하여 지금은 유치원 초·중·고·대학교로 발전하였다. 결국은 신사참배를 거부한 학교가 일제의 경성신사 터에 학교를 세워 기를 눌렀다.

그리고 경성신사 옆에는 일제가 세운 <갑오역기념비> 터가 있다. 갑오역은 1894∼1895년에 있었던 청일전쟁을 뜻하는 것으로 청일전쟁에서 승리한 일제는 전사자 일부의 유골을 이곳 남산 북쪽 언덕에 비밀리에 묻고 추모 기념비를 세운 것이다. 숭의여대에 있다는 그 신사 터와 기념비 터 그리고 1959년 5월 23일 숭의학원 교정에 우리나라 처음으로 제막한 안중근 의사 동상을 확인하려고 하였으나 출입통제로 들어가지는 못했다.

길 건너에 형성된 돈까스 거리도 일제와 관련된 것으로 의문가는 이유는 왜일까? 일본은 육식이 금지된 오랜 관습을 이어오다가 19세기 말에 서양에게 문호를 개방한 후 육식이 허용되면서 유럽의 튀긴 스테이크인 커틀릿이 전파되었는데, 이것이 일본식 돈까스의 유래가 된다. 돈까스의 어원은 포크커틀릿(pork cutlet)이다. 여기서 포크가 한자 ‘돈(豚)’으로 되고 커틀릿이 일본식 ‘까스’로 변형된다. ‘돼지고기 너비 튀김’이라는 우리말도 있지만, 결국은 일본 어원 그대로 ‘돈까스’로 사용되고 있다.

돈까스 거리 위에는 <한양공원(漢陽公園)> 표석이 보인다. 1885년부터 도성 충무로 일대는 일본인들의 집단 이주지역이 되었다. 1908년 서울에 사는 일본인들은 남산자락 30만 평을 무상 임대받아 1910년 5월 29일 정식으로 공원을 개설하였다. 고종은 칙사를 보내 ‘漢陽公園’이라는 이름을 내렸고 비석의 앞면 글씨는 고종의 친필로 전한다. 2002년에 발견된 이 비는 원래는 공원 입구에 해당하는 지금의 3호 터널 입구에 세워졌다가 터널 공사 때 유실된 것으로 뒷면 글씨는 손상되고 1912년 세운 것으로 보인다.

남산공원길과 만나는 소파로를 따라 올라가면 서울교육청 교육연구정보원으로 가는 돌계단 384개를 오른다. 이곳이 일제강점기 조선신궁(朝鮮神宮)을 향해 오르던 계단으로 높고 가파르다. 이 계단은 2005년 모 방송국에서 방영한 드라마 <내 이름은 김삼순>의 마지막 장면을 장식하여 남산의 아픈 역사를 감추며 더 유명해진 <삼순이 계단>이다. 특히 주인공인 김삼순은 기존의 틀에서 벗어나 소탈하고 경쾌하고 솔직한 20대 아가씨 모습을 여과 없이 보여주어 ‘김삼순신드롬’을 일으키기도 했다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(5) (0) | 2020.12.04 |

|---|---|

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(4) (0) | 2020.12.04 |

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(2) (0) | 2020.12.04 |

| 동강의 비경 어라연 산소길 (0) | 2020.12.03 |

| 채계산(釵笄山) 비녀길 (0) | 2020.11.10 |