가깝고도 먼 길 – 서울 남산(5)

(인권길과 국치길, 2020년 11월 17일)

瓦也 정유순

백범광장에서 한양도성의 남서쪽에 해당하는 성곽을 따라 숭례문 쪽 퇴계로로 내려온다. 특히 이쪽 도성은 숭례문에서 남산 정상까지 이어져 있었는데 일제강점기 때 완전철거되고 조선신궁으로 이어지는 길을 냈었는데, 그 길이 퇴계로 쪽에서 한남동으로 이어지는 지금의 소월로(素月路)다. 완전히 사라진 성벽은 복원계획에 의해 일부 복원되었다. 사적 제10호로 지정된 한양도성은 약 18.6km 대규모 성곽이나 현재는 약 13km 구간만 남아 있다.

숭례문은 한양의 남쪽에 있는 정문으로 태조 7년(1398년)에 완공된 국보 제1호다. 임진왜란과 병자호란 때에도 전화(戰禍)를 입지 않고 잘 버텨 왔다. 하지만 1907년 일본 왕세자 요시히토(嘉仁)가 조선에 오자 숭례문 좌우의 성벽을 헐어내는 대신 그 자리에 도로와 전찻길을 내고 숭례문 둘레에는 화강암으로 일본식 석축을 쌓으면서 조선왕조의 정문 역할이 끝나게 된다. 그리고 2008년 2월 화재로 소실된 것을 2013년 5월에 복원되었다.

그러면 왜 숭례문이 남대문이 되었고 국보 1호로 지정되었는가? 일제강점기 때 용산에 군사기지를 만들면서 철거하려 하였으나, 일제는 역사적 보존가치가 있다고 판단하여 철거를 보류하였으며, 더 나아가 숭례문을 남대문으로 하여‘조선 문화재 보물 제1호’로 등재시켰다. 이러한 배경은 임진왜란 당시 왜군의 선봉장인 가토 기요마사(加藤淸正)가 남대문을 통해 한양을 함락시킨 승전문(勝戰門)이기 때문에 조선 문화재 보물 제1호가 된 것을 해방 후에도 그대로 국보 제1호로 이어졌다. 국보 1호는 수치스러운 일 같다.

퇴계로 쪽으로 내려와 옛 서울역 앞 고가도로였던 <서울로 7017>로 들어서 서울역 광장으로 내려온다. <서울로 7017>은 서울 중구 만리동, 중림동, 봉래동, 남대문로, 남창동 일대에 걸쳐있는 공원으로 노후(老朽)된 옛 서울역 고가차도를 개·보수하여 만들었다. 서울로는 서울을 대표하는 사람 길과 서울로 향하는 길이라는 의미를 담고 있다. 7017의 ‘70’은 서울역 고가가 만들어진 1970년을, ‘17’은 공원화 사업이 완료될 2017년과 17개의 사람 길, 고가차도의 높이인 17m의 복합적인 의미를 지닌다.

서울역 광장에는 왈우 강우규(曰愚 姜宇奎, 1859~1920) 의사 동상이 서 있다. 1859년 평안남도 덕천에서 출생한 강우규 의사께서는 일제가 3.1운동으로 고조된 조선 민중의 분노와 저항을 무마하기 위해 소위 문화정치를 내세워 총독을 교체할 때 새 총독인 사이토(齋藤)가 부임하는 날 행사장인 서울역에서 총독을 향해 폭탄을 투척하여 현장에서 총독 폭살은 실패했지만, 그곳에 모인 일제 관리 등 37명을 사상케 하여 1920년 11월 29일 서대문형무소에서 순국하였고, 정부는 1962년 건국훈장 대한민국장을 추서하였다.

오늘은 잊어서는 안 될 서울 남산의 역사를 대충 둘러보고 덤으로 용산구에 있는 민주인권기념관(남영동 대공분실)을 가기 위해 지하철 1호선 서울역에서 남영역까지 이동한다. 남영동은 한강대로를 따라서 직사각형의 지형을 가지고 있으며, ‘서울 남쪽에 군영’(南營)이 있었다고 하여 그 지명이 유래하였다. 남영동 남쪽에는 주한 미8군이 평택으로 이전하기까지 주둔하고 있었으며 이는 해방 전 일본군 주둔지를 그대로 사용한 것이다. 갈월동과 동자동은 남영동과 함께 갈월동의 행정동이다.

남영동 대공분실의 정확한 주소는 서울 용산구 한강대로71길 37(갈월동 98-8번지)로 건물 바로 옆으로 남영역이다. 건물은 대지 2,530평에 7층짜리 본관과 2층 부속 건물, 2층짜리 별관과 테니스코트 등으로 구성되어 있다. 남영동 대공분실은 1976년 당시 내무장관 김치열이 발주하여 서울대 중퇴하고 일본에서 건축을 공부한 천재건축가 김수근(金壽根, 1931~1986)에 의해 5층으로 건축되었다가 1983년 지상 7층으로 증축되었다.

이 건물 머릿돌에 이름이 오른 김치열(金致烈, 1921∼2009)은 대구에서 출생하여 일본 고등문관시험 사법과에 합격하였고, 검사로 1970년 1월 중앙정보부 차장을 맡아 재임 중인 1973년 8월 김대중 납치사건과 10월 서울대 최종길 교수 고문치사 사건 후 12월 검찰총장으로 영전했고, 1975년 내무부장관과 1978년 법무부장관으로 영전한다. 김치열의 조상은 임진왜란 때 귀화한 왜장(倭將) 김충선(金忠善, 沙也可 사야카, 1571~1642)으로 본관과 성씨를 김해로 하사받아 사성 김해김씨(賜姓 金海金氏) 후손이다.

건물의 외관은 검은색 벽돌로 이루어져 있고, 5층 취조실의 창문이 매우 좁은 것이 특징이다. 좁은 창문 때문에 안팎을 제대로 볼 수 없다. 무자비한 고문과 취조가 자행되던 흔적을 감추고, 외부와의 단절을 시도하려는 당국의 구상이 반영됐다. 끌려온 자는 탱크 소리 나는 철문을 지나 건물 후면에 따로 만들어진 작은 뒷문을 지나 5층 취조실로 곧바로 연결되는 나선(螺線) 계단으로 눈을 가리고 양쪽 팔을 붙잡혀 방향감각을 잊은 채 올라갔다.

취조실은 모두 15개로 밖에서만 전등을 끄고 켤 수 있으며 문마다 안을 감시할 수 있는 렌즈가 달려 있다. 취조실 안에는 욕조와 수세식 변기, 침대, 고정된 의자와 책상이 갖춰져 있었고, CCTV도 갖추었다. 또한, 취조실의 문들을 서로 마주 보지 않게 설계하여 문을 열어 두어도 서로 볼 수 없도록 하였다. <국제해양연구소>라는 위장 상호를 달고 군사독재 시기 이곳에서는 민주화 운동 인사에 대한 고문이 자행되었다.

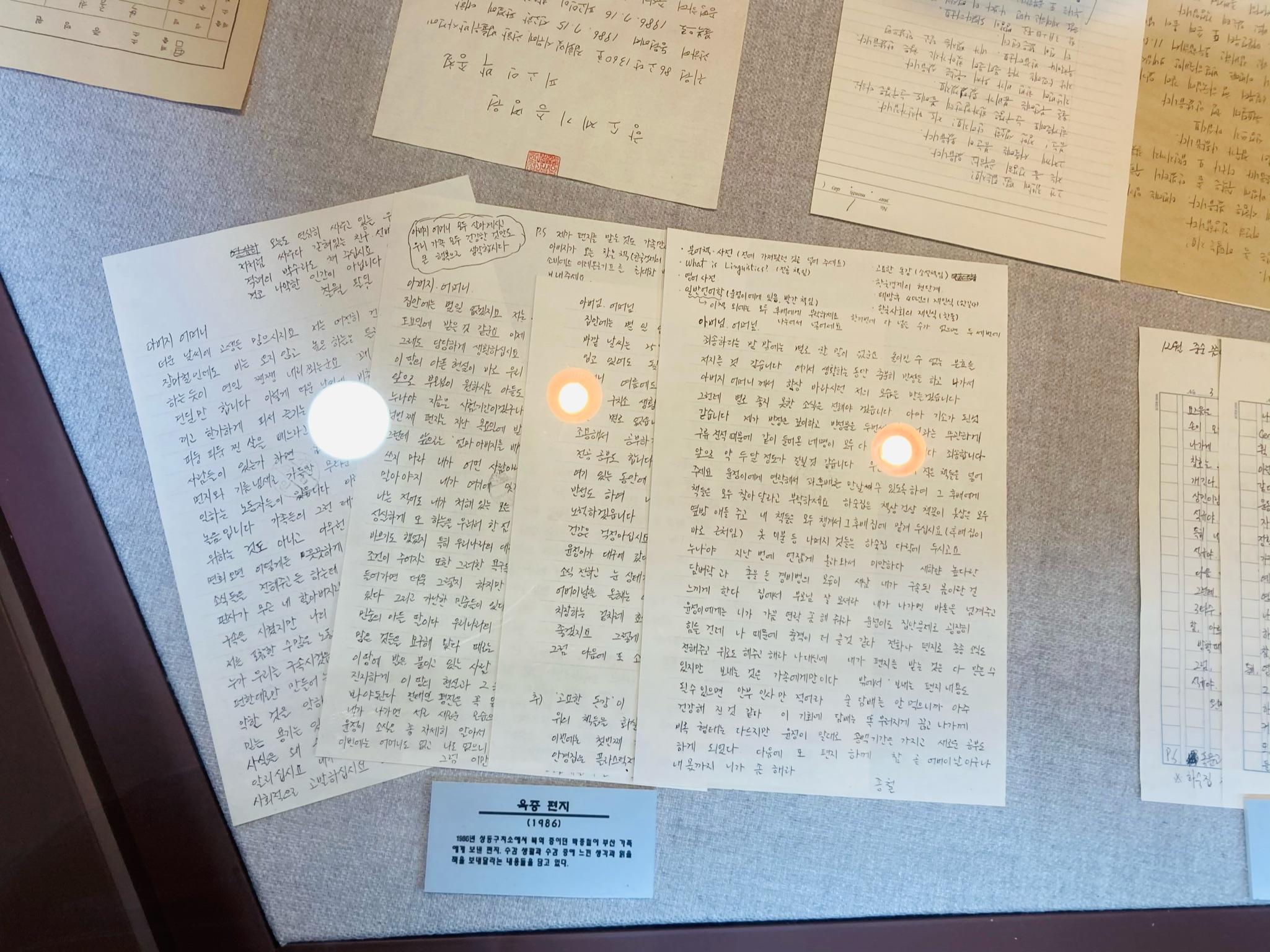

취조실의 구조 자체가 24시간 내내 피의자를 감시할 수 있는 구조로, 변호인 접견권과 같은 기본적인 인권도 지켜지지 않은 상태에서 가혹한 고문만 이어졌다. 1985년 9월 당시 민주화운동청년연합의 의장이었던 김근태 전 보건복지부 장관은 남영동 대공분실 515호에서 고문기술자 이근안에게 전기고문과 물고문을 당하였다. 현재의 모습은 2000년경 리모델링을 거치면서 옛 모습을 찾아볼 수 없고, 목재 타공된 방음벽만 유일하다. 김근태가 고문을 당한 일을 소재로 한 영화 <남영동1985>가 2012년 개봉되었다.

남영동 대공분실이 세상에 널리 알려지게 된 계기는 1987년 1월 13일 서울대학교 학생이던 박종철이 참고인 진술을 명목으로 연행되어 고문을 받고 사망한 사건 때문이다. 박종철은 509호 조사실에서 폭행과 전기고문, 물고문을 당하다 1987년 1월 14일 숨졌다. 당시 전두환 정권은 고문 사실을 숨기기 위해 “탁하고 치니 억하고 죽었다”는 변명을 내놓아 많은 사람이 분노하였다. 이 내용은 2017년에 영화 <1987년>으로 제작·상영되었다.

<박종철 기념실>로 된 509호실은 유족들의 뜻에 따라 당시의 욕조와 변기, 침대 및 철제 책상 등의 가구들을 최대한 당시와 같은 원형으로 보존했다. 중앙 세면대 위로 박종철의 앳된 얼굴이 담긴 영정 사진이 놓여 있다. 사건 당시 21살의 박종철은 서울대 언어학과 재학생이었다. 자신의 하숙집에서 불시에 연행되어 학생운동에 몸담았던 선배 박종운의 소재를 캐묻는 수사관들의 추궁에도 침묵으로 일관했다. 무차별적인 구타와 폭언, 전기고문, 물고문이 줄줄이 이어졌다. 그는 바로 이 방에서 하루 만에 사망했다.

이 사건은 당시 왕진을 왔었던 오모 교수가 물고문이 있었음을 암시하는 신호를 동아일보 윤모 기자에게 알리면서 진상이 드러나기 시작했다. 이후 당국이 축소 은폐를 시도하여 수사관 두 사람이 단독으로 저지른 일로 몰아가려고 했으나, 서울영등포구치소 안모 보안계장이 당시 구치소에 있던 재야인사에게 폭로하였고, 우여곡절을 거쳐 천주교정의구현사제단에게 전달되었다. 1987년 5월 18일 명동성당에서 열린 5·18 광주민주화운동 기념미사에서 〈고문경찰축소조작〉을 폭로하여 6월 항쟁의 기폭제가 되었다.

<민주인권기념관>은 옛 남영동 경찰청대공분실 건물에 있는 민주화운동기념사업회가 운영한다. 1976년에 세워진 옛 남영동 대공분실 건물을 중심으로 만들어졌으며 이후 경찰청 인권센터로 사용되었다가 2018년 소유권을 행정안전부로 이관한 후 민주화운동기념사업회가 운영권을 가지고 있다. 이곳에는 박종철이 고문을 당하다가 세상을 떠난 취조실과 <박종철기념실>이 함께 자리하고 2011년에 세상을 떠난 김근태 전 보건복지부 장관이 고문을 받았던 공간도 보존되어 있다. 2022년에 정식 개관하게 될 예정이다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 수원화성과 화성행궁(1) (0) | 2021.01.01 |

|---|---|

| 기도하게 해 주소서 (0) | 2021.01.01 |

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(4) (0) | 2020.12.04 |

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(3) (0) | 2020.12.04 |

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(2) (0) | 2020.12.04 |