가깝고도 먼 길 - 경희궁(慶熙宮)

(2021년 8월 3일)

瓦也 정유순

고종의 길! 1896년 2월 11일 새벽, 일본의 압박을 피하기 위해 경복궁에서 러시아공사관으로 피신하기 위해 세자와 함께 잠행했던 길! 그 길이 바로 아관파천(俄館播遷) 길이다. 옛 덕수궁 궐내였던 미국대사관저 돌담 밑으로 구 러시아 공사관까지 이어지는 슬픈 역사의 길이다. 이 길을 따라 구 러시아 공사관 터를 지나 신문로 길을 건너면 조선 5대궁의 하나인 경희궁(慶熙宮)의 정문인 흥화문(興化門)이 나온다.

<고종의 길>

당초 경희궁의 부지는 인조의 아버지 정원군(원종)의 저택이었지만 왕기가 흐른다 하여 광해군(光海君)이 그 부지를 몰수해 별궁인 경덕궁(慶德宮)을 짓게 하여 1617년 착공해 1620년 완공되었다. 하지만 건립된 지 3년만인 1623년과 1624년 인조반정과 이괄의 난으로 인해 창덕궁과 창경궁이 전소되자 창경궁이 중건될 때까지 정궁의 역할을 수행했다. 결국 왕위는 정원군(定遠君)의 장남에게 이어졌으니 그가 곧 인조(仁祖)이고, 왕으로 즉위 하자마자 이곳에서 정사를 보았다.

<경희궁>

경희궁은 창건 때 정전·동궁·침전·제별당·나인입주처 등 1,500칸에 달하는 건물이었고, 건립 이래 140여 년간 경덕궁이라 불리어 왔으나, 영조가 1760년(영조 36년)에 궁궐 이름인 ‘경덕(慶德)’이 정원군의 시호인 ‘경덕(敬德)’과 음이 같다고 하여 <경희궁>으로 고쳐 지금까지 이어진다. 이후 조선 후기에 많은 왕들이 경희궁을 이궁(離宮)으로 애용해왔다.

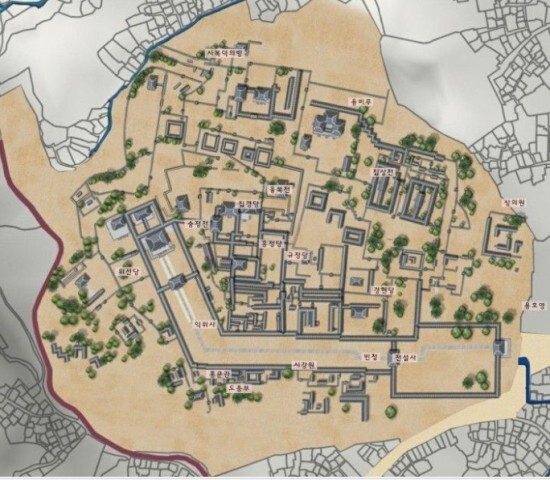

<초기 경희궁 배치-네이버캡쳐>

또한 규모는 경복궁 보다 조금 작지만 한양도성 서쪽 성벽 일부와 한양 서북부를 대부분 차지하던 거대한 궁궐이었다. 그리고 창덕궁(昌德宮)과 창경궁(昌慶宮)을 동궐(東闕), 경희궁은 서궐(西闕)이라는 별칭으로도 불렀다. 창덕궁과 창경궁이 복구된 뒤에도 경덕궁에는 여러 왕들이 머물렀고, 이따금 왕의 즉위식이 거행되기도 하였다.

<현 경희궁 전경-네이버캡쳐>

특히 제19대 숙종(肅宗)은 이 궁의 회상전(會祥殿)에서 태어났고 1693년(숙종 19)에 대대적인 개보수를 하였으며, 이 궁의 융복전(隆福殿)에서 승하하였다. 제20대 경종(景宗) 또한 경덕궁에서 태어났고, 제21대 영조(英祖)는 치세의 거의 절반을 이곳에서 보냈고, 여기서 승하하였다. 제22대 정조는 이 궁의 숭정문(崇政門)에서 즉위하였고, 제23대 순조(純祖)가 회상전에서 승하하였으며, 제24대 헌종(憲宗)도 숭정문에서 즉위하였다.

<초기 경희궁 배치도-네이버캡쳐>

그 뒤 1829년(순조 29) 큰불이 나 회상전·융복전·흥정당(興政堂)·정시각(正始閣)·집경당(集慶堂)·사현각(思賢閣) 등 궁내 주요 전각의 절반가량이 타 버렸다. 이듬해 서궐영건도감(西闕營建都監)을 설치하여 소실된 건물을 재건하였다. 1860년(철종 11) 전각의 부분적인 수리가 있었으며, 마지막으로 1902년(광무 6) 일부 전각의 수리가 있었다.

<궁궐지(宮闕志)>에 따르면, 건물의 배치가 외전과 내전이 좌우에 나란히 놓이고 전체적으로 동향을 하고 있어, 정궁(正宮)인 경복궁과는 매우 다른 양상을 나타낸다. 즉 경복궁은 남향으로 외전과 내전이 앞뒤에 구성되었는데 그것과 다르며, 또한 궁의 정문이 바른쪽 모퉁이에 있는 점도 특이하다. 이런 점은 처음 이궁(離宮)으로 지어졌던 창덕궁에서도 보이는 현상으로, 의도적으로 경복궁보다는 격식을 달리한 것으로 보인다.

<서궐(경희궁)영건도감>

각 건물의 구성은 우선 외전의 정전(正殿)인 숭정전(崇政殿)은 궁의 서쪽에 동향하였고, 주위는 행각으로 둘러싸고 사방에 문을 두었다. 경희궁의 정문은 흥화문(興化門)으로 동남쪽 모서리에 있는 금천(衿川) 밖에 동향으로 두었고, 흥화문 외에도 흥원문(興元門)을 두었다. 서쪽에는 숭의문(崇義門)을 두었으며, 또한 남쪽에는 개양문(開陽門)을 내고, 북쪽에는 무덕문(武德門)을 설치하였다.

숭정전 뒤에는 후전인 자정전(資政殿)이 있고, 주변에 수어소(守御所)인 태령전(泰寧殿)이 있다. 숭정전의 오른편, 즉 북쪽으로는 왕이 신료(臣僚)들과 강연(講筵)을 여는 흥정당(興政堂)이 있었고, 주변에 왕이 독서하는 존현각(尊賢閣)·석음각(惜陰閣)이 있었다.

<경희궁 배수시설>

외전을 구성하는 중심 전각들의 우측에 내전이 있는데, 그 정침이 회상전(會祥殿)이다. 그 서쪽에 융복전, 동서에 별실이 있고 주변에 연못과 죽정(竹亭)이 있다. 융복전의 동편에는 대비를 모시는 장락전(長樂殿)이 있었고, 주변에 용비(龍飛)·봉상(鳳翔)이라는 누각과 연못이 있었으며, 동편에 연회장소인 광명전(光明殿)이 있었다.

<경희궁 바위>

조선의 5대 궁궐이며 서궐로 중요시되던 경희궁은 일제강점기에 건물이 대부분 철거되고, 이곳에 일본인들의 학교가 들어서면서 완전히 궁궐의 자취를 잃고 말았다. 학교는 을사늑약 강제로 체결(1905년) 후 설치된 통감부(統監府)에 의해 경희궁에 조선 내 일본인들을 위한 통감부 중학이 들어섰고(1907년), 1910년 일제가 조선을 병합하면서 경복궁 등 다른 궁궐과 더불어 경희궁도 총독부 소유로 넘어갔다.

1915년 11월에는 통감부 중학이 경성중학교가 되었으며, 경희궁 터 동남쪽에 교실을 건설하면서 경희궁이 크게 훼손되었고, 동시에 신문로를 새로 건설하면서 정문인 흥화문을 남쪽으로 이전했다가, 1926년에는 이토 히로부미(伊藤博文)를 기리는 일본사찰 박문사(博文寺)의 정문으로 둔갑한다. 해방 후에는 박문사가 헐리고 그 자리에 영빈관(서울신라호텔)이 들어서면서 흥화문은 신라호텔의 정문이 되었다.

<흥화문>

이렇게 하여 1930년대 초에 이르러 경희궁 전각은 100% 완전히 소실되었다. 경성중학교는 대한민국정부 수립 후 서울고등학교로 개명되었다. 1980년 6월 서울고등학교를 서초구로 이전하고 전체 부지는 현대건설에 매각하였다가 서울시립박물관·미술관을 이곳에 짓기로 결정함에 따라 서울시에서는 1986년 현대건설로부터 경희궁터를 교환 방식으로 환원하였다. 그리고 경희궁터가 사적 제 271호(1980년 9월)로 지정되고, 공원으로 지정(건설부 고시 제258호, 1985년 6월)되었다.

<현 경희궁 지도>

그 이후 경희궁 복원 및 박물관·미술관 건립 공사에 앞서 여러 차례에 걸쳐 경희궁터의 유구(遺構)발굴 조사를 실시하여 1988년 복원 작업이 시작되면서 경희궁으로 다시 돌아왔으나, 원래 흥화문 자리에 구세군회관이 들어서 있어서 개양문(開陽門)이 있던 자리로 옮기게 되었다. 경희궁의 정문은 흥화문이지만, 대신들이 궁궐에 들어서기 위하여 주로 드나드는 문은 주로 개양문을 이용하였다고 한다. 영조는 신하들이 궁궐에 입궐하는 것을 제한하기 위하여 개양문을 잠시 닫아 두기도 하였다고 한다.

<동국대학교 정각원>

정전인 숭전전은 경희궁 창건 초기인 1618년(광해군 10)경에 건립되었다. 국왕이 신하들과 조회(朝會)를 하거나 궁중연회, 사신접대 등 공식행사가 행해졌던 곳이다. 특히 경종, 정조, 현종 등 세 임금은 이곳에서 즉위식을 거행하였다. 그러나 일제가 경희궁을 훼손하면서 1925년 일본 사찰이었던 대화정 조계사(大和町 曹溪寺)의 법당으로 이건했다가 해방 후 현재의 동국대학교로 옮겨 <정각원(正覺院)>으로 개조하여 사용하고 있다.

<경희궁 숭정전>

현재의 숭정전은 경희궁지 발굴을 통하여 확인된 위치에 발굴된 기단석 등을 이용하여 복원한 것이다. 숭정전 내부에 용상을 설치하였는데, 그 뒤로 곡병과 일월오봉병을 두었고, 천정에는 마주보고 있는 두 마리의 용을 새겼다.숭정전의 정문인 숭정문(崇政門)은 높은 기단을 쌓아 월대를 만들었고 왕궁으로서 위엄을 갖추고 있다. 숭정문(崇政門)으로 오르는 계단에는 봉황을 새긴 답도(踏道)를 만들어 왕궁의 권위를 상징하고 있다.

<숭정문>

대화정 조계사는 일본 교토에 있는 정토종 동본원사(東本願寺, 히가시혼간지)가 일제의 후원으로 을사조약 다음 해인 1906년에 서울 남산 아래에 <동본원사 경성별원>을 개원했는데, 이 절이 바로 대화정 조계사(大和町 曹溪寺)다. 이 조계사는 현재의 대한불교조계종과는 아무 관련이 없으나, 해방 후 대한불교조계종으로 흡수되었다.

<동원본사 경성분원-네이버캡쳐>

숭정전 뒤편으로는 경희궁의 편전(便殿)인 자정전(資政殿)도 경희궁 창건 초기에 건립(1617∼1620)되었다. 편전은 임금이 신하들과 회의를 하거나 경연(經筵)을 여는 등 공무를 수행하던 곳이다. 숙종이 승하하였을 때는 빈전(殯殿)으로 사용되었으며, 선왕들의 어진(御眞)이나 위패를 임시로 보관하기도 하였다. 일제가 헐어냈던 것을 서울시에서 발굴하여 확인한 자리에 <서궐도안>에 따라 현재의 건물로 복원하였다.

<자정전>

자정전 우측으로 있는 전각은 태령전(泰寧殿)이다. 태령전은 영조의 어진을 보관하던 곳이다. 본래는 특별한 용도가 지정되지는 않았지만 영조의 어진이 그려지자 1744년(영조 20)에 이곳을 중수하여 보관하였다. 일제에 의해 흔적도 없이 파괴되었지만 2000년 <서궐도안>에 따라 정면 5칸, 측면 2칸의 건물로 복원하였다. 현판은 석봉 한호의 글씨를 집자하여 만들었다.

<태령전>

<태령전 영조 어진>

태령전 뒤에는 경희궁의 명물인 바위 속에 샘이 있는 암천(巖泉)이 있다. 본래는 왕암(王巖)으로 불리었는데, 이것 때문에 광해군이 이 지역에 경희궁을 지었다는 속설도 있다. 1708년(숙종 34)에 이름을 서암으로 고치고 숙종이 직접 <瑞巖> 두 글자를 크게 써서 새겨두었다. 현재 서암을 새겨두었던 사방석은 국립고궁박물관에 소장되어 있다고 한다.

<경희궁 서암>

경희궁에는 과거 태평양 전쟁 당시 경성 중앙 전신국의 피폭에 대비하여 중요 통신 유지를 위해 설치된 지하 전신국 겸 방공호가 있다. 왕과 왕비의 침전인 융복전과 회상전이 있던 자리에 콘크리트를 이용해 방공호를 만들었다고 하며 방공호 건설에는 당시 체신국 직원들과 경성 중학교의 근로보국대 학생들이 동원되었다고 한다. 서울시는 2013년 <경희궁지 종합정비기본계획>을 발표하며 철거 후 융복전과 회상전을 복원할 계획이라 밝혔다.

<경희궁 방공호>

경희궁의 남쪽문인 개양문은 남산에 있는 일본사찰 서본원사(西本願寺)의 정문으로 사용되었다가 이후 경성방송국을 거쳐 1964년부터 성균관대학교 정문인 대성문(大成門)으로 사용되다가 1976년 석조교문으로 교체되었다. 이후 신라호텔로 매각되었다는 소문이 있었지만 그 행방을 찾을 수 없다. 서본원사는 일본의 불교종파였으며, 한국전쟁으로 동국대학교 명륜동 건물이 파괴되자 이 자리로 이전하였다. 이렇게 하여 1930년대 초에 이르러 경희궁 전각은 100% 완전히 소실(消失)되었다.

<경희궁 우물>

광복 후에 서울고등학교가 서초동으로 이전한 후에야 경희궁 터의 본격적인 유적 발굴과 복원이 가능해졌으나 경희궁 복원이 본격적으로 추진되기 전에 경희궁 터를 소유하고 있던 서울시가 그 자리에 서울특별시교육청, 서울역사박물관 등을 짓는 바람에 도리어 경희궁 유구가 더욱 훼손되고 말았다. 서울역사박물관 등 이러한 시설은 경복궁 내의 국립민속박물관이 경복궁의 복원을 방해하는 것처럼 경희궁의 복원에 걸림돌로 작용할 것 같다.

<서울역사박물관>

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 옛 길, 시간을 걷다 (0) | 2021.08.19 |

|---|---|

| 수원 화성 야경 (0) | 2021.08.18 |

| 가깝고도 먼 길 - 서대문독립공원 (0) | 2021.08.09 |

| 가깝고도 먼 길 - 서울 안산(鞍山) (0) | 2021.08.07 |

| 촌 년 10만원 (0) | 2021.08.03 |