가깝고도 먼 길 - 서울 안산(鞍山)

(2021년 7월 25일)

瓦也 정유순

봉원사 만월전(滿月殿) 옆으로 오솔길을 따라 올라오면 안산(296m)자락 숲길이다. 폭염이 용광로처럼 이글거려도 안산 숲속으로 몸을 숨기자 그 열기는 조금 수그러진다. 오솔길을 따라 두 구간 쯤 올라가자 오른쪽은 능안정으로 가는 길이고, 왼쪽은 무악정으로 가는 길이다. 오늘의 목적지는 안산 너머에 있는 서대문 독립공원까지 가는 길로 무악정 쪽으로 발길을 돌려 동봉수대터까지 올라간다. 안산에는 동·서 양쪽에 봉수대가 있었는데, 1994년에 서울 정도 600년 기념으로 동쪽 봉수대만 복원해 놓았다.

<안산지도>

안산은 서대문구에 있는 산으로, 기봉·안산·무악·봉화뚝·봉우재·봉우뚝·기산·안현(鞍峴) 등 부르던 이름이 많았다. 인왕산 서쪽의 현저동·홍제동·봉원동에 걸쳐 있는데, 연희동 북쪽으로 높이 솟은 산이다. 명칭의 유래에 대해서는 크게 세 가지 설이 있다.

<안산 동봉수대>

첫째, 산의 모양이 길마와 같이 생겨서 길마재, 또는 한자명으로 안산(鞍山)이라 하였다는 것이다. 조선 명종 때 명리학자 남사고(南師古)에 따르면 “서울 동쪽에 낙산이 있고 서쪽에는 안산이 있으니, 반드시 당파가 생기는데, ‘낙(駱)’은 각마(各馬)이니 동인은 갈라지고, ‘안(鞍)’자는 혁안(革安)이니 서인은 혁명한 후에야 안정되리라.” 하였는데 과연 그 말이 맞았다고 하는 일화가 있다.

<북한산 보현봉과 비봉능선>

둘째, 서울의 진산인 삼각산 인수봉이 어린애를 업고 나가는 모양이므로, 그것을 막기 위하여 이 산을 어머니의 산이란 뜻으로 모악(母岳)이라 하였고, 이 산 남쪽의 고개를 떡고개, 남산 동쪽 고개를 벌아령이라 하였다는 것이다. 어머니가 떡을 가지고 나가려는 어린애를 꼬이고, 또는 때리겠다고 얼러서 나가지 못하게 한다는 뜻이라고 한다.

<인왕산>

셋째, 산꼭대기에 봉수대가 둘이 있는데, 동쪽 봉수대는 평안도 강계군 만포진을 기점으로 하여 육로로 고양시 봉현을 거쳐 이곳에 이르러 남산 셋째 봉화에 통하고, 서쪽 봉수대는 평안도 의주의 고정주를 기점으로 하여 평안도와 황해도의 바닷길로 고양시 고봉을 거쳐 이곳에 이르러 남산 넷째 봉화에 통하였다고 한다. 그리하여 봉화뚝 봉우재라 하며, 또는 높고 험한 산이란 뜻으로 기산·기봉이라고도 하였다. (서울지명사전에서 발췌)

<서울남산>

역사적으로는 조선이 건국되고 도읍을 정할 때 하륜(河崙)이 안산 남쪽을 도읍지로 추천하였다. 처음에는 조선 개국과 함께 태조는 계룡산을 지목하였다. 그러나 약 10개월의 진행되던 계룡산천도가 하륜(河崙)의 상소로 중지된다. 당시 경기좌우도관찰사였던 하륜은 도읍은 나라 중앙에 있어야 하는데 계룡산지역이 남쪽에 치우쳐 있고, 또한 풍수지리(風水地理)적으로 불가하다고 했다.

<관악산>

안산<또는 무악(毋岳)>을 등지고 그 앞에 연희·신촌동 일대가 도읍지가 될 만 하다는 것이었다. 그런데 누가 처음 이 무악을 천도 후보지로 내세웠다는 명확한 기록은 없다. 그러나 처음 무악설을 내세운 것은 하륜이었다고 보아야 할 것 같다. 태조가 처음 천도할 곳을 무악 남쪽에서 찾아보게 한 것은 태조 3년 2월의 일이었는데, 그 결과 모두 그곳은 지역이 좁아 천도지역으로 불가하다고 하였다.

<연세대학교>

그 후에 태조가 일행과 함께 지금의 경복궁 뒤편으로 가서 주위를 관망하며 형세를 살피게 되었는데, 일행들에게 이곳은 어떠냐고 물으니 “지금 이곳 지형을 보니 왕도가 될 만하다. 더구나 조운이 통하고 도리가 평균하여 인사에도 편함이 있다고 하여 만족해하였다. 왕은 다시 왕사 무학대사에게 물었는데 무학대사 또한 ‘이곳은 사면이 고수하고 중앙이 평연하여 성읍이 될 만하다’라고 하였다.” 이것으로 보아 한양천도는 태조가 정한 것으로 무학대사나 정도전·하륜 등은 의견제시 역할만 한 것 같다.

<참나리>

비록 한양의 주산을 북악(北岳)에 빼앗겼으나 안산의 동봉수대에서 바라보는 도성의 모습은 아름답기 그지없다. 북쪽으로는 삼각산(북한산) 줄기가 남으로 뻗어내려 보현봉(普賢峯)을 이루고 서쪽으로 뻗어 문수봉과 승가봉을 거느리고 비봉과 향로봉을 이어주는 비봉능선을 이룬다. 비봉(碑峯)은 1816년 추사 김정희 등에 의하여 확인된 신라 제24대 진흥왕순수비(眞興王巡狩碑)가 있던 곳이라 부르게 되었다.

<북한산과 인왕산>

동쪽으로 마주한 인왕산(仁王山, 338m)은 처음에는 서산(西山)이라고 하다가 세종 때부터 인왕산이라 불렀다. 인왕이란 불법을 수호하는 금강신(金剛神)의 이름인데, 조선왕조를 수호하려는 뜻에서 산의 이름을 바꿨다고 한다. 그리고 한양을 분지로 둘러싸고 있는 서울의 진산 중 하나다. 조선이 건국되고 도성(都城)을 세울 때, 북악산을 주산(主山)으로 후현무(後玄武), 남산(南山)을 안산(案山)으로 전주작(前朱雀), 낙산(駱山)을 동쪽으로 좌청룡(左靑龍), 인왕산을 서쪽으로 우백호(右白虎)로 삼았던 조선의 명산이다.

<한양 사신도>

안산과 인왕산 사이에 있는 무악(毋岳)재는 지금은 통일로로 이어지는 대로이지만, 불과 100여 년 전만해도 가끔 호랑이가 나타나 혼자 넘지 못할 정도로 험하고 무서운 고개였다. 그래서 현재 서대문독립공원 자리에 사람들이 잠시 모일 수 있는 유인막(留人幕)을 설치하여 군사들을 주둔시켰고, 행인이 10여명 이상이 되면 화승총 등 무기를 소지한 군사들이 고개 너머까지 호송하는 것이 임무였다고 한다.

<인왕산 치마바위>

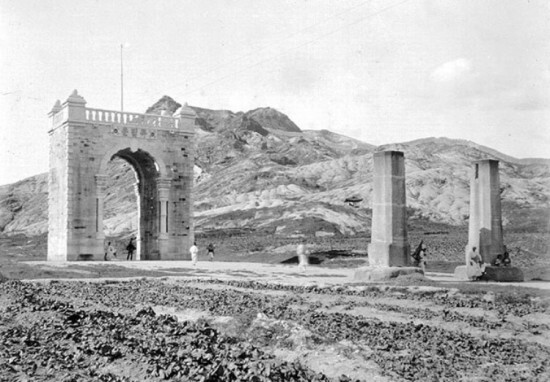

또한 무학재라는 명칭은 조선 초기에 한양(漢陽)을 도읍으로 정하는 데 공이 컸던 무학대사(無學大師)의 ‘무학’에서 연유했다는 설도 있다. 무악재는 한양의 북서쪽 경계이자 황해도와 평안도 등 서도(西道)에서 한양으로 들어오는 교통의 요충지가 되어 왔고, 특히 명(明)·청(淸) 사절들이 한양으로 들어오는 관문으로 고개 밑(현재의 독립문 부근)에 사절을 맞는 모화관(慕華館) 등이 세워져 있었다.

<옛 모화관 터에 세워진 초기의 독립문>

안산은 조선시대 인조 때인 1624년 이괄(李适)이 반란을 일으켜 전투를 벌였던 곳으로 유명하다. 이괄(李适, 1587∼1624)은 1623년에 일어난 인조반정에서 인조(仁祖, 재위 1623~1649)를 왕으로 즉위시키는 데 큰 공을 세웠으나, 이에 상응한 공신 대접을 받지 못하자 구성부사(龜城府使)인 한명련(韓明璉) 등과 반란을 일으켜 3월 26일(음력 2월 8일) 이괄의 군대가 예성강을 건너 남하하고 있다는 소식이 들려오자 인조는 명나라에 파병을 요청하고 한양을 떠나 공주로 피난하였다.

<서울 동쪽 아차산능선>

3월 29일(음력 2월 11일) 한양에 입성한 이괄은 선조의 아들인 흥안군(興安君) 이제(李瑅)를 왕으로 추대했다. 하지만 안산(鞍山)에서 벌어진 전투에서 도원수(都元帥) 장만(張晩)이 이끄는 토벌군에 크게 패하여 한밤중에 남은 병사들을 이끌고 광희문(光熙門)을 통해 경기도 이천(利川) 방면으로 퇴각하였고, 4월 1일(음력 2월 14일)에 경안역(慶安驛) 부근에서 한명련과 함께 부하 장수인 이수백(李守白)·기익헌(奇益獻)에게 살해되었다. 이괄에 의해 왕으로 추대된 흥안군 이제도 4월 3일 처형되었다.

<서울 홍제동>

반군에 의해 한양이 점령된 <이괄의 난>은 수도 방위의 중요성이 강조되면서 국왕의 호위를 위해 설치된 어영청(御營廳)이 한양의 방위를 담당하는 중앙군으로 확대된 반면, 북방의 방어를 담당하던 군대가 반란과 그 진압에 동원되면서 국경의 방어 체제가 크게 약화되었다. 그 결과로 정묘호란(丁卯胡亂)과 병자호란(丙子胡亂) 때 후금(後金)의 침입에 제대로 대응하지 못했으며, 한명련의 아들인 한윤(韓潤) 등은 후금(後金)에 투항하여 정묘호란 때에 침략군의 군대와 함께 남하하기도 하였다.

<서울 동쪽>

무악재역 방향으로 내려오다가 데크로드를 따라가면 서대문독립공원이 나온다. 안산 동봉수대에서 보이는 <서대문형무소 역사관>은 몸속의 암세포 줄기처럼 보인다. 저 붉은 벽돌집에서 유관순열사를 비롯한 얼마나 많은 독립투사와 애국지사들이 일제의 고문과 압박 속에 목숨을 버려야 했을까? 그들의 투혼과 희생으로 오늘날의 번영을 누리는데, 아직도 청산하지 못한 일제 잔재가 암 덩어리가 되어 나라 구석구석에 파고들어 아프게 한다.

<서대문형무소>

1908년 경성감옥으로 출발한 서대문형무소는 조선통감부가 의병 등 반일세력을 탄압·수용할 목적으로 만든 감옥이다. 건물은 본래 아연판을 붙인 판자로 두른 허술한 형태였다. 건립비용은 당시 화폐로 약5만원이었고, 규모는 청사 및 부속건물 80평, 감방 및 부속건물 480평이었다. 참고로 1912년 경성감옥의 수용 능력이 부족해지자, 마포에 새로운 감옥을 지으며 <경성감옥>이란 이름은 새로 지은 감옥이 승계하였다. 기존의 건물은 구분을 위해서 <서대문감옥>으로 개칭한 것이다.

<유관순열사>

원래 수용인원은 500여 명이었는데, 이후 증·개축을 반복하여 1938년 현재 수용인원은 2,763명이었다. 결과적으로 1908년 건축된 경성감옥은 서대문형무소를 거쳐 현재의 서울구치소로 역사가 이어져왔고, 1912년에 마포에 신축한 새로운 경성감옥은 마포교도소를 거쳐 경기도 안양시로 이전해 지금의 안양교도소로 역사가 이어져오고 있다.

<고문장면>

사적 제324호로 지정된 <서대문형무소 역사관>은 일제강점기 기간에 일제로부터 받은 민족의 아픈 역사는 잘 표현되어 있지만, 군사정권 시절에 투옥되었던 재야 정치인, 운동가 문제에 관해서는 크게 다루고 있지 않다는 비판도 받고 있다. 이 때문에 일제강점기 시절에만 존재한 것으로 아는 사람도 적지 않을 정도다. 여기는 완전한 민주화를 이뤄냈다고 평가 받는 1987년 체제 출범을 야기한 <6월 항쟁> 시점까지도 서울구치소로 사용되어 왔다.

<여감방>

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 가깝고도 먼 길 - 경희궁(慶熙宮) (0) | 2021.08.16 |

|---|---|

| 가깝고도 먼 길 - 서대문독립공원 (0) | 2021.08.09 |

| 촌 년 10만원 (0) | 2021.08.03 |

| 가깝고도 먼 길 - 봉원사(奉元寺) (0) | 2021.07.31 |

| 기다림 (0) | 2021.07.28 |