가깝고도 먼 길 - 서대문독립공원

(2021년 7월 25일)

瓦也 정유순

안산 동쪽과 인왕산 서쪽 자락 사이에 낀 독립문역 사거리, 서울역에서 구파발로 가는 통일로 왼편에 독립공원이 있다. 맨 먼저 눈에 띄는 건축물이 독립문(獨立門)이고 그 앞에 영은문 주춧돌이 서있다. 그 뒤로 서재필(徐載弼) 동상이 자리하고, 3·1운동 기념탑, 좌측 옆으로 독립관과 순국선열추모탑이 나란히 있으며, 맨 뒤에 구 서대문구치소 자리에 서대문형무소역사관이 있다. 이 구도는 <독립>이라는 이름으로 그럴 듯하게 포장되어 있지만 무언가 전혀 맞지 않는 조합들이다.

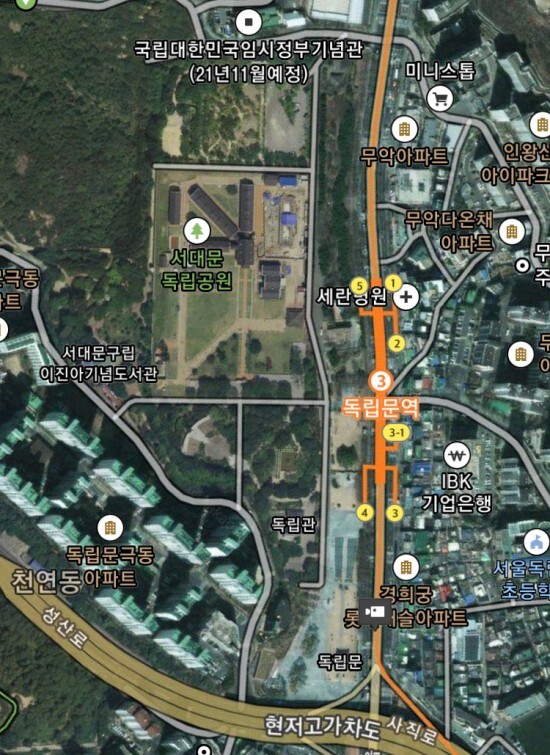

<서대문 독립공원 지도>

1963년 대한민국 사적 제32호로 지정된 독립문은 많은 사람들이 일제의 강점에서 벗어나려는 마음으로 서대문에 독립문을 세웠다고 알겠지만 실은 그렇지 않다는 것이다. 독립문이 들어선 자리는 원래 중국 사신을 맞이했던 모화관(慕華館)의 정문이었던 영은문(迎恩門)이 있던 곳이다. 갑신정변(甲申政變) 실패 후 일본을 거쳐 미국으로 망명한 서재필(徐載弼)이 11년 만에 돌아와 1896년 4월 7일 「독립신문」을 창간하고 이른바 친러·친미 성향의 정동파(貞洞派)를 부추겨 독립협회를 창립한다.

<초기의 독립문>

안경수(安駉壽, ?~1900)라는 사람이 회장을 맡았고 이완용(李完用)이 위원장이 된다. 독립협회(獨立協會)의 첫 사업이 바로 독립문을 세우는 일이었다. 당시의 정국은 1985년에 청·일 전쟁이 일어나 일본이 승리하였고, 그 여세를 몰아 1986년은 명성황후가 시해된 을미사변(乙未事變)이 일어났으며, 이후 일본군의 무자비한 공격에 신변에 위협을 느낀 고종(高宗)은 1896년 2월 11일부터 약 1년간 경복궁을 떠나 러시아 공사관에 거처를 옮긴 아관파천(俄館播遷)이 일어났다.

<구 러시아 공사관>

아관파천 1년간은 내정에 있어서도 러시아의 강한 영향력 밑에 놓이게 되어 군사(軍司)제도도 러시아식으로 개편되었으며, 재정(財政)도 러시아인 재정고문에 의해 농단되었다. 1897년 2월 25일, 고종은 러시아 공관을 떠나 가까운 경운궁(慶運宮, 지금의 덕수궁)으로 환궁하고 국호를 <대한제국(大韓帝國)>, 연호를 <광무(光武)>로 고치고, 환구단(圜丘壇)에서 천제(天祭)를 지내고 황제 즉위식을 하여 독립제국임을 내외에 선포하였다.

<환구단>

그리고 고종은 국가의 자주성을 회복하고 개혁을 통해 국민의 뜻을 하나로 모으려고 고심하던 중 서재필과 독립협회의 건의를 받아들여 1896년 수많은 사람들이 성금을 모아 1897년 독립문이 세워진다. 그런데 왜 독립협회는 독립문을 세우려고 했을까? 독립협회가 활동하던 당시는 청나라, 러시아, 일본, 프랑스, 미국 등 강대국들이 조선을 넘보고 있었다. 당시 많은 사람들은 강대국들을 경계하고, 우리 스스로 독립을 이루어야 한다는 생각으로 바로 독립문을 세우는 것이었다.

<독립문>

독립문은 조선의 자주독립을 대내외에 알리고, 정부와 국민의 화합을 이루어내어 개혁을 추진해 나가자는 취지였다. 그러나 독립협회는 강대국들의 침략에 대해 크게 신경을 쓰지 않고, 오직 청나라로부터 벗어나야 한다는 생각 뿐이었다. 그래서 독립협회는 조선이 청나라의 사신을 맞이하던 영은문을 헐어 버리고 그곳에 독립문을 세운 것은 일본의 지배에서 벗어나기 위해 세운 게 아니라, 청나라의 지배에서 벗어난 것을 기념하기 위해서 세운 것이다. 결과는 일본이 조선을 청나라로부터 독립시켜 준 산물이다.

<영은문주촛돌>

1896년은 청일전쟁에서 일본이 승리한 이듬해다. 청일전쟁의 강화 조건에 ‘청국은 조선에서의 종주권을 완전 폐기한다.’는 조항이 있어 당시 ‘독립’은 일본으로부터의 독립이 아닌 청나라로부터의 독립과 일본의 전승을 기념키 위한 의도가 담긴 건축물임을 쉽게 짐작할 수 있다. 1897년 독립신문 제144호 논설에는 “하나님이 조선 백성을 불쌍히 여기사, 일본과 청국 사이에 싸움이 생겨 못된 일하던 청인 놈들이 조선서 쫓겨 본국으로 가게 되었다. 이것은 조선에 천만 번이나 다행한 일이다.”라 적고 있다.

<독립문 후경>

독립문의 배후에는 일본이 있었다. 1924년 7월 15일자 동아일보 기사에는“나라를 팔아먹은 五賊의 우두머리인 이완용이 독립문 편액의 글씨를 썼소. 독립문은 ‘청국은 가고 일본은 오라’는 말도 안 되는 개선문인 셈이오.” 그렇기에 일제강점기 동안 굳건히 살아남을 수 있었을 뿐 아니라, 1928년에는 경성부 토목과에서 직접 보수공사까지 했고, 1936년에는 독립문을 아예 문화재로 지정해 보호하기에 이른다. 이는 청·일 전쟁에서 일본의 승리를 기념하기 위한 승전문(勝戰門)이었기 때문이다.

<獨立門 편액>

독립문 앞면 상단에는 한글로‘독립문’ 현판을 새겼고, 뒷면 상단에는 한자로 獨立門이 새겨졌다. 좌우에는 네 개의 괘 위치가 상하로 뒤바뀐 태극기 문양이, 아래에는 대한제국 황실의 상징인 오얏나무(자두)꽃 이화문(李花紋)이 방패 모양으로 박혔다. 이화문장(李花紋章)은 대표적으로 창덕궁(昌德宮) 인정전(仁政殿)의 용마루에 그려져 있다. 당시 개화파들은 청나라 속방화(屬邦化) 정책에 저항하며 완전한 자주독립을 위해 국호(國號)를 대한제국으로 개명하고 고종을 황제로 격상시켰다.

<독립문 편액>

따라서 격상된 황제의 권위에 어울리는 문양(紋樣)을 만들던 과정에 왕실 성씨인 오얏이(李)자를 응용하여 이화문이 만들어진 것 같다. 그런데 하필이면 왜 사쿠라(櫻)와 비슷한 이화문이었을까? 1910년 한일병탄 이후 조선을 <이씨조선(李氏朝鮮)>으로 비하시키기 위한 사전 작업이었을까? 조선황실을 <이왕가(李王家)>로 격하시키기 위한 사전 포석이었을까? 쓸데없는 의문은 걱정스럽게 꼬리에 꼬리를 문다.

<독립문 이화문>

그러고 보니 뒤편에 서있는 서재필의 동상에 대한 시선이 곱지 않다. 서재필(徐載弼, 1864~1951)은 18세 때 일본 군대를 이끌고 7명의 대신을 칼로 살해하는 쿠데타를 일으킨다. 명분은 개화와 독립이었으나 실제는 대일 종속을 가속화 시킨 불장난에 불과했다. 갑신정변 실패 후 일본의 도움을 받아 미국으로 망명한 뒤로는 철저히 미국인 ‘필립 제이슨’으로 살았다. 선각자임은 분명하지만 자신의 영달과 기회주의적 삶으로 점철된 행적이었다.

<서재필 동상>

서재필은 조선 정부가 중추원 고문으로 초빙한 미국인이었다. 그는 언제나 영어로 말했고, 독립문 기공식 행사에서조차 미국인의 신분으로 영어 연설을 했다고 한다. 독립협회 회장을 지낸 윤치호(尹致昊)의 일기에는 ‘서재필이 쓰거나 말하기 모두에 걸쳐 모국어를 거의 잊어 버렸다는 점에 놀랐다’고 기록되었다. 그가 조선 정부에 의해 추방될 당시 출국을 만류하는 사람들에게 그는 ‘귀국 정부가 나를 필요 없다고 하여 가는 것’이라 했다고 한다. 그에게 조선은 ‘내 나라’가 아니라 ‘너희 나라’였던 것이다.

<서대문 독립공원>

‘독립신문’은 조선정부가 마련해준 사옥과 4천4백 원의 국고로 창간되었으며, 독립신문은 처음부터 국가재산이었는데, 1898년 정부에서 필립을 추방하려하자 거액의 배상을 요구한다. 자신은 10년 계약에 조선 정부의 고문으로 왔는데 아직 7년 10개월이나 남았으니 그에 해당하는 월급 2만8천2백 원과 미국으로 돌아갈 여비 6백 원을 요구했던 것이다. 조선정부는 그의 요구를 모두 들어주었다. 이게 망해가는 나라를 진정으로 걱정하는 애국자의 모습이었던가?

<서재필과 독립신문>

모화관을 개조하여 순국선열들의 위패를 봉안한 <독립관>과 <3·1독립선언기념탑>을 지나면 참을 수 없는 존재의 무거움으로 맞닥뜨리게 되는 현장이 바로 <서대문형무소역사관>이다. 출입문으로 들어서는 발길이 착잡하다. 감옥은 범죄에 대한 정당한 형벌을 내려 처벌을 하는 곳이다. 그런데 일본제국주의에 희생된 식민지 백성의 독립운동이 범죄가 되는가? 그때 정당한 형벌이라는 게 성립될 수 있었던가?

<독립관>

<독립선언 기념탑>

일제는 1908년 대한민국 전역에 신식감옥 여덟 개를 설치했다. 그중 가장 큰 규모의 감옥이 <경성감옥(서대문형무소의 옛 이름)>이다. 이곳에 붙잡혀온 독립지사들이 3·1운동 때만도 자그마치 3,000명이나 되었다. 일제강점기를 통틀어 4만여 명이 구속 수감되었고, 그 가운데 400여 명이 처형 혹은 옥사 등으로 순국했다. 지금의 서대문형무소는 그 고난의 세월을 따라 ‘서울형무소→서울교도소→서울구치소’ 등으로 명칭을 변경하며 1987년까지 80년간 운영되었다.

<서대문형무소 전경>

<서대문형무소역사관>

지상 2층, 지하 1층 규모의 전시관은 1층 <추모의 장>, 2층 <역사의 장>, 지하는 <체험의 장> 등으로 구성되어 있다. 입장하면 <자유와 평화를 향한 80년>이라는 메시지와 함께 일제강점기를 맞게 된 역사를 요약해서 볼 수 있다. 이어 경성감옥의 설계도면과, 설계도를 바탕으로 만든 모형이 전시되어 있다. 전시관을 대충 돌아보고 밖으로 나오면 사형집행장 건물이 나온다.

<사형장 건물>

사형수들은 사형장 앞 ‘통곡의 미루나무’를 붙잡고 울었다고 한다. 그들은 일본제국의 이름으로 처형당했다. 해방되고 1992년에 독립공원으로 탈바꿈했지만, 그 이전인 1987년 경기도 의왕시로 옮겨가기 전까지 이 ‘서울구치소’에는 감옥과 사형장의 기능이 존속됐다. 그리고 사형장 교도관들은 정당한 집행이라고 자위했겠지만 대개 살인의 악몽에 시달려 알코올중독자가 되거나 사직서를 내고 잠적하는 예도 많았다고 한다.

<서대문형무소 벽관>

불행한 역사는 옳고 그름을 따지기 이전에 그릇된 폭력행사를 우선시하는 데서 비롯된다. 그래서 강자의 이해타산이 가치판단 기준이 된다. 전시관은 일제강점기 동안에 일제로부터 받은 민족의 아픈 역사는 그런대로 잘 표현되어 있지만, 군사정권 시절에 투옥되었던 재야정치인, 운동가 등에 관해서는 조금 소홀한 것 같다. 이 때문에 이곳을 둘러 본 많은 사람들이 일제강점기 시절에만 존재한 것으로 아는 사람도 적지 않을 것 같다.

<서대문형무소>

더구나 일제하 독립운동 탄압의 현장인 서대문형무소 터에 독립공원이 조성되고, 바로 앞에 독립문과 서재필 동상이 서있어 혼란을 가중시킨다. 우리가 국사책에서 배운 대로라면 독립협회는 외세 의존을 반대하는 애국자들이 모여 나라의 자주 독립을 표방하여 결성한 것이어야 한다. 하지만 독립협회 구성원은 간판으로 내세운 이상재, 주시경을 제외하면 서재필과 친했던 이완용, 윤치호 등 거의 친일 인사가 장악했고, 그들의 인식은 ‘조선은 일본의 승리로 독립되었고, 우리는 이에 감사해야 한다.’는 것이었다.

<서대문형무소 건물>

근대의 현장을 찾을 때마다 느끼는 바지만 우리는 참으로 과거의 유산을 지워버리기에 바쁘다. 서대문형무소도 지하 감옥은 원형을 지워버리고 일본풍 건물로 바꿨다. 더 나아가 <서대문형무소 100년사> 책 한 권 제대로 만들지 못한다. 그리고 1945년 8월 15일 일본으로부터 해방된 이후 지금까지 일본으로부터 독립된 기념문은 왜 세우지 못하는가? 중국과 일본은 없는 역사도 잘 만드는데, 우리는 있는 역사도 망각하거나 지워버린다. 역사는 진솔한 기록으로 복원해야 진정한 청산이 될 수 있다.

<족쇄>

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 수원 화성 야경 (0) | 2021.08.18 |

|---|---|

| 가깝고도 먼 길 - 경희궁(慶熙宮) (0) | 2021.08.16 |

| 가깝고도 먼 길 - 서울 안산(鞍山) (0) | 2021.08.07 |

| 촌 년 10만원 (0) | 2021.08.03 |

| 가깝고도 먼 길 - 봉원사(奉元寺) (0) | 2021.07.31 |