수원화성과 화성행궁(1)

(2020년 11월 11일)

瓦也 정유순

오늘은 가을 기운이 완연하다. 비교적 가까이 살면서도 차일피일 미루다 가지 못한 사적 제3호로 지정된 수원화성(水原華城)을 둘러보기 위해 수원역으로 향한다. 수원역 8번 출구로 나와 경기도청 오거리를 지나 효원정(孝園亭)에서 숨을 고르고 도로를 따라 성곽으로 접근한다. 효원정 앞의 V자 원목에 새긴 장승의 모습은 옛 우리 할아버지 할머니의 표정 그대로다.

화성은 경기도 수원에 있는 조선 시대의 성곽이다. 처음부터 계획하여 거주지로서의 읍성과 방어용 산성을 합하여 1794년(정조18) 2월에 시작하여 2년 6개월 만에 성곽도시로 만들었다. 전통적인 축성 기법에 과학적 기술을 활용하였으며, 이전의 성곽에 흔치 않았던 다양한 방어용 시설을 많이 첨가하였다. 주변 지형에 맞춰 자연스럽게 조성한 아름다움을 볼 수 있다. 그리고 수원화성은 당대에 동원할 수 있는 모든 능력과 기술을 집약시켰다.

본래 수원의 행정청[邑治]은 지금의 수원에서 남쪽으로 약 8㎞ 떨어진 화성시 태안면 송산리의 화산(花山 또는 華山) 아래 있었다. 정조는 당시 양주군 배봉산(현 서울 동대문구 휘경동)에 있던 아버지 사도세자의 묘인 영우원(永祐園)을 이곳으로 이장하면서 수원읍과 민가들을 옮기지 않을 수 없었다. 그래서 팔달산 아래 지금의 수원으로 옮기고 읍명을 화성(華城)이라 했다.

정조는 곧 화성 축성에 들어갔다. 남인의 영수이자 정조 개혁정치의 참모였던 번암 채제공(蔡濟恭)이 성역의 총지휘를 맡았고, 다산 정약용(丁若鏞)이 축성의 모든 과정을 계획·감독했다. 특히 정약용의 발명품인 활차와 거중기 등이 매우 유용하게 사용됐다. 요즘의 크레인에 해당하는 거중기는 40여 근의 힘으로 2만 5천 근의 무게를 들어 올릴 수 있었다고 한다. 따라서 공사 기간도 이전보다 5분의 1로 단축되었다.

홍예문을 지나 성곽 안으로 들어가 처음 만난 것은 남포루다. 남포루(南鋪樓)는 5개의 포루 중 팔달문과 서남암문(西南暗門) 사이에 위치하였으며 1796년 7월 9일에 완공되었다. 포루는 적이 성벽에 접근하는 것을 막기 위해 화포(火砲)를 쏠 수 있도록 만든 시설로 치성(雉城)의 발전된 형태다. 팔달문 주위의 성벽과 화양루를 수비하기 위하여 설치되었다.

남포루에서 가파른 성곽길을 타고 올라가면 서남각루가 있다. 화성에는 4개의 각루 중 팔달산 남쪽 능선에 설치된 서남각루(西南角樓)는 남쪽의 팔달문과 서쪽의 서장대가 선상으로 만나는 각진 자연 능선을 따라 모서리에 설치된 치(雉)를 말한다. 각루(角樓)는 성벽 전체를 조망할 수 있고 멀리까지 적의 동태를 살필 수 있도록 높게 설치하였다. 1796년(정조20) 4월 20일 공사를 시작하여 7월 20일에 공사를 완성하였다. 화양루(華陽樓)의 ‘화’자는 화성을 뜻하고 ‘양’자는 산의 남쪽을 의미한다.

성곽에서 치(雉)란 일정한 거리마다 바깥으로 튀어나오게 만든 시설이다. 성벽 가까이에 접근하는 적군을 쉽게 공격하고 성벽을 보호하기 위한 것으로 화성에는 10개의 치가 있다. 여기에서 치(雉)는 꿩을 의미하는데 ‘꿩이 자기 몸을 잘 숨기고 밖의 엿보기를 잘하기’ 때문에 그 모양을 본 따서 ‘치성(雉城)’이라고 이름 붙였다.

용도(甬道)를 따라 서치를 지나 팔달산으로 올라가면 서포루(西砲樓)가 나온다. 포루는 성곽을 바깥으로 튀어나오게 만든 치성 위에 지은 목조건물이며 병사들이 망을 보면서 대기하는 곳이다. 서포루는 5개 포루 중 하나로 1796년(정조20) 8월 18일 완공되었다. 특히 서포루는 서암문이 적에게 발각되어 공격받는 것에 대비하여 설치하였다. 용도는 담을 양쪽에 쌓아 만든 성벽 통로다.

화성에는 암문(暗門)이 다섯 개나 있다. 암문은 성곽의 깊숙하고 후미진 곳에 적이 알지 못하도록 만든 출입구로 사람이나 가축이 통과하고 군수품을 조달하기 위한 목적으로 설치한 문이다. 서암문은 자연지형을 이용하여 만들어졌기 때문에 가까이 접근하기 전에는 암문이 있는지 알 수 없을 정도로 감춰져 있다. 1796년(정조20) 6월 18일에 완공되었다.

서포루 옆에는 ‘효원(孝園)의 종(鐘)’이 있다. 이 종은 원래 팔달동종(八達銅鐘)이었으나 300여 년의 세월이 흘렀을 뿐만 아니라 규모가 작고 소리가 탁하여 1991년 11월 ‘동종주조추진위원회’를 구성하여 전문가 자문받아 1년여 만에 완성하였으며, 종명(鐘名)은 시민들의 의견을 수렴하여 ‘효행심을 심어주고 영원한 화합과 전진을 다짐하며 시민이 한마음을 이루는 구심점의 표상’으로 삼고자 명명하였다. 규모는 높이 3.54m, 종의 밑 부분 지름 2.15m, 총 무게 약 12.5톤에 이른다.

서암문 옆에는 서장대(西將臺)가 우뚝하다. 장대란 성곽 일대를 한눈에 바라보며 화성에 주둔했던 장용외영(壯勇外營) 군사들을 지휘하는 곳이다. 화성에는 서장대와 동장대 두 곳이 있는데, 서장대는 팔달산 정상에 있으며 ‘華城將臺(화성장대)’란 편액은 정조께서 친히 쓰신 것이다. 1794년(정조18) 8월 11일 공사를 시작하여 9월 29일 완성되었다. 정조는 1795년(정조19) 윤2월 12일 현릉원(융릉) 참배를 마치고 서장대에 올라 성을 수비하고 공격하는 주·야간 훈련을 직접 지휘하였다.

서장대 뒤편으로는 서노대(西弩臺)가 서장대를 방어한다. 노대는 성 가운데서 활인 소뇌를 쏘기 위하여 높게 지은 시설이다. 화성에는 서노대와 동북노대 두 곳이 있는데, 서노대는 팔달산 정상에 위치하여 사방을 볼 수 있으며 정팔각형 평면으로 벽돌로 쌓았다. 서장대와 서노대 주변으로는 서쪽을 가리키는 백기(白旗)가 도열한다.

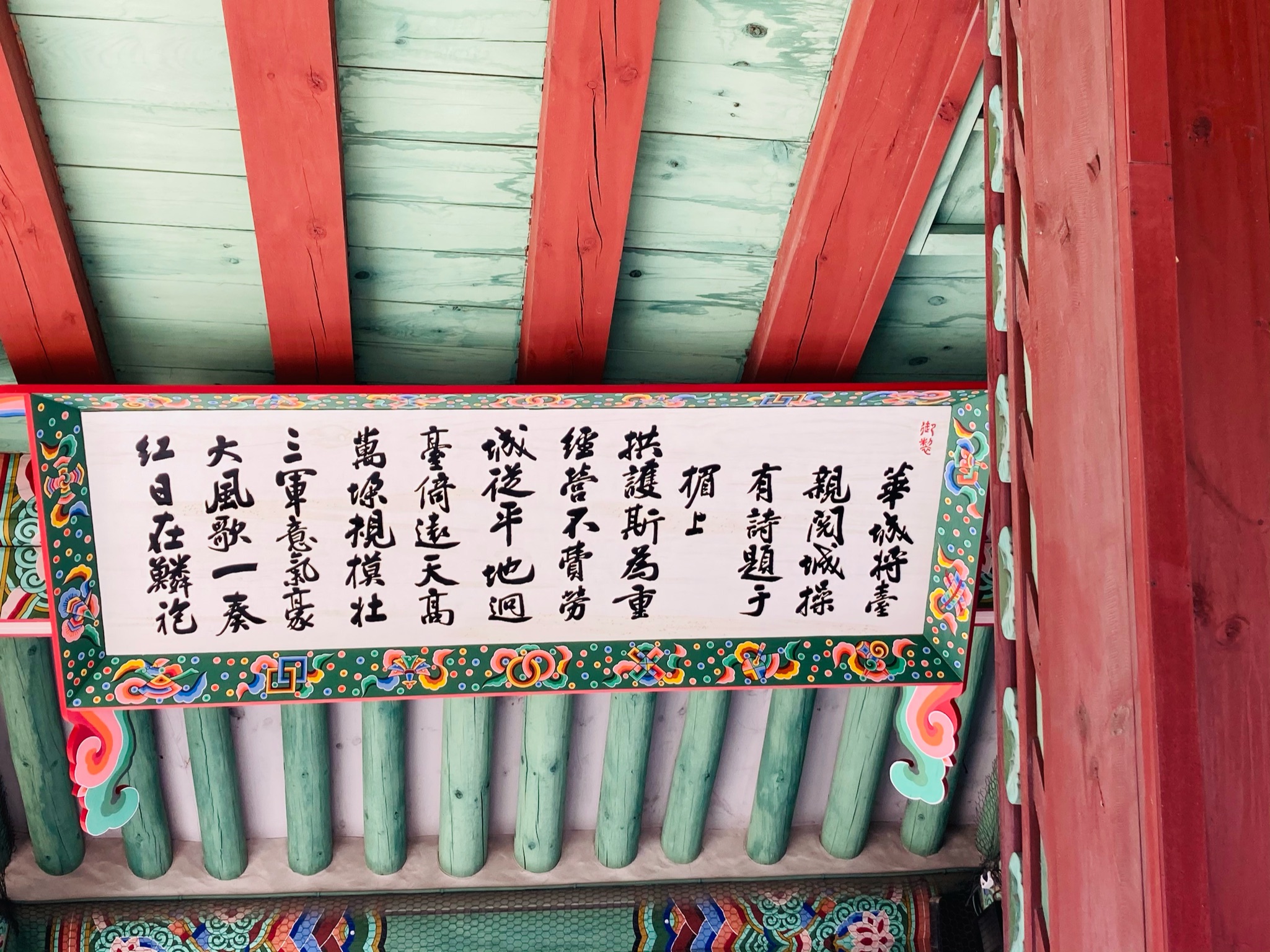

조선의 성은 임진왜란(1592)을 맞아 무참히 허물어져 버렸다. 임진왜란 때 영의정을 지냈던 서애 류성룡(西厓 柳成龍, 1542∼1607)은 전쟁이 끝나자 『징비록(懲毖錄)』을 작성하여 “성곽에는 반드시 옹성과 치성이 갖춰져야 함”을 거듭 역설했다. 이 말은 훗날 수원화성을 쌓는 데 크게 반영되었다. 정조는 화성장대에서 친히 군사 훈련을 점검하고 지은 시를 문 위에 걸었다.

華城將臺 親閱城操 有時題于 楣上(화성장대 친열성조 유시제우 미상)

화성장대에서 친히 군사 훈련을 점검하고 지은 시를 문 위에다 걸다.

拱護斯爲重(공호사위중) 현륭원 호위 중요하지만

經營不費勞(경영불비노) 세금과 노역 쓰지 않았네

城從平地逈(성종평지형) 성곽은 평지를 따라 둘러있고

臺倚遠天高(대의원천고) 먼 하늘 기댄 장대는 높다랐구나

萬垛規模壯(만타규모장) 수많은 성가퀴 구조 굳건하고

三軍意氣豪(삼군의기호) 군사들 의기 호기롭네

大風歌一奏(대풍가일주) 한나라 유방의 대풍가를 연주함에

紅日在鱗袍(홍일재린포) 붉은 햇살이 갑옷을 비추는구나.

서장대에서 아래로 내려오면 서북각루가 나온다. 각루(角樓)는 성곽의 비교적 높은 위치에 세워져 주변을 감시하고 휴식을 취할 수 있는 시설이다. 비상시 각 방면의 군사지휘소 역할도 하였다. 화성에는 동북·동남·서남·서북의 4개 각루가 있는데, 서북각루는 숙지산이 마주 보이는 자리에서 화서문 일대의 군사를 지휘하기 위해 만들었다.

보물 제403호로 지정된 화서문(華西門)은 정면 3칸, 측면 2칸, 단층 팔작지붕의 규모다. 1796년(정조 20)에 건조되었으며 좌우로 성벽에 이어지는 석축 부분에 홍예문을 열고 그 위에 단층의 문루를 세웠다. 그리고 전면에는 또 반원형의 전(塼)으로 쌓은 옹성(甕城)을 두었다.

건축의 계통은 전형적인 익공(翼工)집으로 외목도리를 받쳤으며 창방(昌枋) 위에는 화반(花盤)을 배치하였다. 또 대량(大樑)에서 측면 기둥에 걸쳐 충량(衝樑)이 있으며 천장은 연등천장이다. 한국에 있는 다른 성곽건축에서는 볼 수 없는 독특한 양식으로 구조도 특수하며 이것이 있음으로써 부근 일대의 경관을 한층 더 아름답게 만들고 있다. 연등천장(椽燈天障)은 별도로 천장을 만들지 않고 서까래를 그대로 노출 시켜 만든 천장이다.

수원 화성에서는 누각 아래를 벽돌로 높이 쌓고 실내는 비어있으며 벽에는 계단을 따라 총혈이나 포혈을 뚫어 놓았는데 이를 공심돈(空心墩)이라고 하였고, 비어있는 돈대라는 의미로 수원 화성에서만 나타난다. 수원화성에는 서북공심돈과 남공심돈 및 동북공심돈 등 3곳의 공심돈이 있으며 가장 높은 지역에서 먼 곳을 관찰하고 적의 동태를 살피기 쉬운 지역에 세워져 있다. 남공심돈은 팔달문의 동치(東稚) 위에 있는 공심돈으로, 1795년(정조 19년) 10월 18일에 완공하였으나, 현재는 미복원 상태다.

1796년(정조 20) 3월 10일 완공된 서북공심돈은 3층 건물로 아래쪽 부분의 치성(雉城)은 석재로, 위쪽 부분의 벽체는 전돌로 쌓았다. 내부는 전투에 편리한 구조를 갖추었으며 계단을 통해 오르내렸다. 1797년(정조 21) 1월 화성을 방문한 정조는 서북공심돈을 보고 “우리나라에서 처음으로 만든 것이니 마음껏 구경하라”며 매우 만족스러워했다고 한다.

북포루와 서북포루를 지나면 북서적대가 나온다. 적대(敵臺)는 성문을 공격하는 적을 방어하기 위해 성문 좌우 옆에 있는 치성 위에 세운 시설이다. 수원화성의 4대문 중 장안문과 팔달문 양쪽에만 설치하였다. 장안문 서쪽 가까운 곳에 있는 북서적대의 높이는 성벽과 같다. 치성 밖 아래쪽에 성 아래 가까이 다가온 적들의 동태를 살피고 공격할 수 있도록 위아래로 길게 낸 3개의 구멍을 만들었고, 쌓은 담장마다 총구멍을 내었다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 수원화성과 화성행궁(3) (0) | 2021.01.02 |

|---|---|

| 수원화성과 화성행궁(2) (0) | 2021.01.02 |

| 기도하게 해 주소서 (0) | 2021.01.01 |

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(5) (0) | 2020.12.04 |

| 가깝고도 먼 길 – 서울 남산(4) (0) | 2020.12.04 |