진안(鎭安)에서 하루

(2021년11월26일)

瓦也 정유순

전라북도 진안군은 산간 고원지대로, 80% 이상이 산악지대다. 백두대간은 무주의 덕유산에서 또 다른 줄기가 서쪽으로 마이산까지 뻗어 산자분수령(山自分水嶺)을 이뤄 남동쪽인 장수군 신무산 중턱에 있는 <뜬봉샘> 물이 장수군과 진안군 북쪽으로 들어와 무주를 거쳐 충남 금산으로 흘러 들어가 금강을 이룬다. 북서쪽인 진안군 백운면 봉황산 아래에 있는 <데미샘> 물은 진안군 남쪽을 적시며 임실과 순창을 지나 곡성과 구례를 거쳐 하동과 광양의 망덕포구를 통해 남해로 흐른다.

<진안군지도>

오늘은 전주에서 남원 쪽으로 국도17번을 타고 내려오다가 임실군 관촌에서 사선대 방향으로 섬진강을 거슬러 올라가 진안군 성수면 용포리 반용교 상류 강변에 있는 아름드리 팽나무 아래 길을 걸으며 모진 강바람을 안고 지나온 세월들을 뒤돌아본다. 팽나무는 옛적부터 부족한 곳을 채우는 비보림(裨補林)이나 방풍림으로 심어지고 보호되어 왔는데, 말없이 흐르는 섬진강과 찰 떡 궁합이다. 이 길을 조금만 정비해준다면 참 걷기 좋은 길이 될 것 같은데, 울퉁불퉁한 바닥이 낙엽에 가려져 넘어지기 십상이다.

<섬진강 팽나무길>

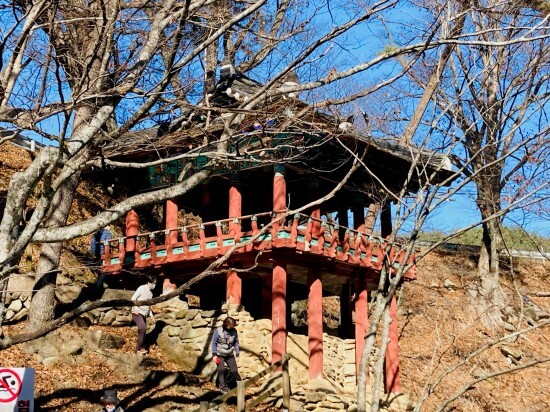

다시 자동차가 달려 도착한 곳은 마령면 강정리에 있는 수선루다. 보물(제2055호)로 지정된 수선루(睡仙樓)는 1686년(숙종 12)에 연안송씨 송진유(宋眞裕)·송명유(宋明裕)·송철유(宋哲裕)·송서유(宋瑞裕) 등 사형제가 아버지와 아버지의 친구들이 여기에서 바둑도 두고 시도 읊으며 신선같이 늙지 않기를 기원하여 건립하였다고 한다. 뒤에 목사 최계옹(崔啓翁)이 ‘앞뒤의 풍경이 좋아 신선이 노는 곳’이라는 뜻으로 수선루라고 이름 하였다.

<진안 수선루>

수선루는 자연 암반 속에 지은 누정 건물로 2층이고, 맞배지붕으로 정면 3칸 측면 1칸의 전통 기와를 사용한 건물이다. 정면은 기와를 사용하였으나 배면의 지붕은 석판을 사용하였고 정면은 겹처마이나 배면은 홑처마 지붕이다. 정면의 우측이 출입구이고 가운데 칸이 마루 칸이며 왼쪽에 방을 들였다. 왼쪽 방의 아궁이는 건물 뒤편에 마련되었다.

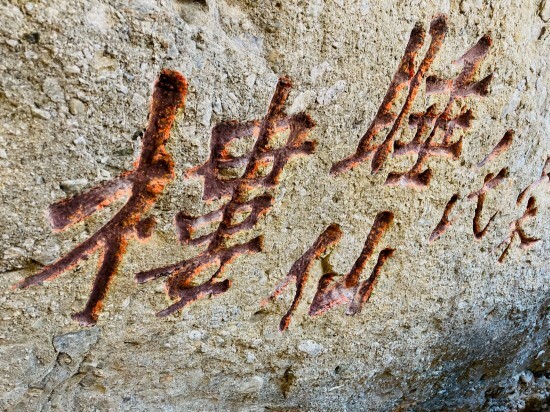

<송씨수선루 암각>

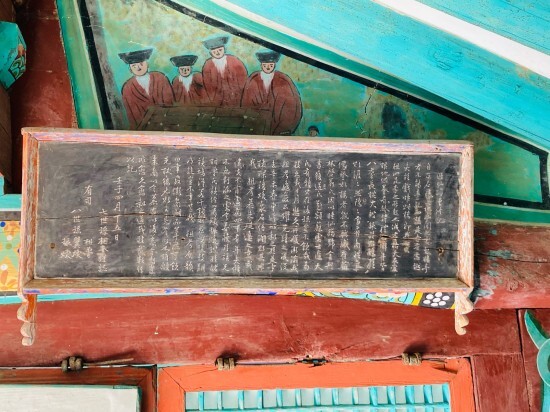

마루와 방이 연결되는 벽면에는 산수화, 화조화, 화병화, 백학, 호랑이 물고기, 매화 등의 민화가 그려졌고 <수선루중수기> 편액이 걸린 위쪽 벽면에는 흰 수염을 가진 4명의 인물이 등장하는데, 이는 연안 송씨 4형제를 그린 것으로 추측된다. 이들은 80세가 넘도록 아침저녁으로 정자를 오르내리며 풍류를 즐기던 그 모습이 옛날 상산사호(商山四皓)의 네 신선이 놀았다는 이야기와 비슷하다.

<수선루중수기>

<상산사호도>

수선루 입구에는 구산서원이 있다. 구산서원(龜山書院)은 1828년(순조 28)에 송보산(宋寶山)을 배향하기 위해 창건되었다가 1668년(고종 5)에 훼철되었다. 1949년에 다시 설단(設壇)되어 봉사하다가 1967년에 이르러 중건되었으며, 같은 해에 진안유림의 발의로 김문기(金文起)와 송림(宋琳)이 추향되었다.

<구산서원>

다시 버스는 약10㎞ 쯤 떨어진 백운면 노촌리에 있는 영모정으로 방향을 잡는다. 영모정(永慕亭)은 <돌 너와지붕>을 이고 있는 아담한 정자로 미계 신의련(美溪 愼義連)의 효행을 기리고자 1869년(고종 6년)에 세워졌다. 정면 3칸, 측면 3칸의 2층 누정(樓亭)으로 지붕은 얇은 돌조각을 기와처럼 이은 돌 너와를 사용하였다. 정자 아랫부분 네 기둥에는 거북 머리 모양의 둥근 받침돌을 사용하였으며, 누정의 천정에는 승천하는 용이 날고 있다.

<돌 너와 지붕의 영모정>

신의련은 임진왜란 때에 왜적이 이곳까지 쳐들어와 아버지를 죽이려 하자 자기 몸으로 아버지를 막으며 차라리 자기를 죽여 달라고 간곡히 애원했다고 한다. 이에 왜장 앞에서 손가락 혈서로 “효자 신의련”이라는 다섯 글자를 써서 주자, 왜장이 불을 피워 글을 태웠으나 글자는 불타지 않고 종이만 타버렸다고 한다.

<영모정>

이에 감탄한 왜장이 하늘이 내신 효자라며 “효자가 사는 곳, 이곳을 해하지 말라”라는 푯말을 마을 입구에 세우고 물러갔다. 이로 인해 이곳은 피난처가 되어 임진왜란과 정유재란을 거치며 이곳으로 5만여 명의 피난민들이 몰려 들어왔는데 모두 살아남았다고 한다. 훗날 이 사실을 안 선조는 수의부위(修義副尉)라는 벼슬을 내렸으며 품계와 정려가 하사되었다.

<영모정 천정>

영모정을 빠져나온 버스는 진안의 명물 마이산도립공원 옆으로 하여 진안읍내에 도착한다. 마이산은 계절에 따라 불리는 이름이 다르다. 봄에는 안개 속에 우뚝 솟은 두 봉우리가 쌍돛배 같다 하여 돛대봉, 여름에는 수목 사이에서 드러난 봉우리가 용의 뿔처럼 보인다 하여 용각봉(龍角峰), 가을에는 단풍 든 모습이 말 귀처럼 보인다 해서 마이봉, 겨울에는 눈이 쌓이지 않아 먹물을 찍은 붓끝처럼 보인다 해서 문필봉(文筆峰)이라 부르기도 한다.

<마이산>

청국장으로 진안의 토종 맛을 보고 금강수계가 휘돌아 치는 천반산(天盤山, 647m)의 감입곡류(嵌入曲流)를 보기 위해 맞은편인 진안군 상전면 수동리 산으로 오른다. 절벽의 난간 끝자락에 서 있노라면 아슬아슬한 전율도 일품이지만 자연이 빚은 천반산의 산자락은 동서가 바뀐 한반도 지형을 만들었으며, 금강 건너에는 기축옥사 때 정여립(鄭汝立)의 대동계원들이 최후의 항전을 펼쳤다는 죽도가 그날의 아픈 상처를 품은 채 자리한다.

<천반산 한반도지형>

죽도(竹島)는 진안에서 무주방향으로 약 8km 정도 떨어진 곳에 위치한다. 깎아 세운 듯한 바위산 절벽을 맑은 물이 한 바퀴 휘돌아 흐르고 있기에 마치 섬과 같은 곳이며 산죽이 많다고 해서 죽도라 불렀다. 이곳은 조선 선조 때의 문신인 정여립이 한때 은신했다는 죽도서당이 있었던 곳이다. 정여립이 기축옥사 때 역적으로 몰리자 이곳으로 와서 관군과 싸우다가 자결했다는 설이 있으나 사실은 부귀면 오룡리 다복동인 것으로 밝혀졌다.

<진안 죽도>

기축옥사(己丑獄事)는 1589년 10월에 정여립이 역모를 꾀하였다 하여, 3년여에 걸쳐 그와 관련된 1,000여명의 동인계(東人系)가 피해를 입은 사건이다. 그러나 이 사건은 노비 출신인 송익필(宋翼弼)과 정철(鄭澈)에 의해 열세에 몰린 서인이 세력을 만회하기 위해 조작되었다는 설이 있다. 그리고 정여립(1546~1589)의‘천하는 일정한 주인이 따로 없다’는 대동사상(大同思想)이 옥사를 일으킨 요인이 되었다는 설 등이 있으나, 이 사건으로 많은 백성과 인재들이 희생되었다는 것은 나라의 크나큰 손실이며 비극이었다.

<천반산-죽도 지도>

다시 발길은 정천면 갈룡리 구봉산 천황사로 바쁘게 이동한다. 천황사(天皇寺)는 875년(신라 헌강왕 1) 무염국사(無染國師)가 창건하였고, 1065년(고려 문종 19) 대각국사(大覺國師)의천(義天)이 중창하였다. 그 뒤 조선시대에 학조(學祖)·애운(愛雲) 등의 중수를 거쳐 1874년(고종 10)에 혜명(慧明)이 중창하였으며, 1972년과 1976년에 요사체와 명부전을 중수하여 오늘에 이르고 있지만, 천년사찰 다운 면모는 전혀 안 보인다. 전북유형문화재(제17호)인 대웅전과 도문화재자료(제123호)로 지정된 승탑이 있다.

<천황사 대웅전>

천황사에는 천연기념물(제495호)로 지정된 전나무가 있다. 이 전나무는 천황사에서 남쪽으로 산 중턱 남암(南庵) 앞에 사찰의 번성을 기원하며 식재한 나무로 전해지며, 수령이 400년 정도로 오래되었고, 현재까지 알려진 우리나라 전나무 중 규격이 가장 크고 나무의 모양과 수세가 매우 좋은 편으로 학술적 가치가 높다. 그러나 천황사 바로 앞에 있는 수령 8백년 이상 된 전나무는 중간이 잘려 있어 천연기념물에 선정되지 못했다고 한다.

<천황사 전나무>

<수령 800년의 전나무>

또한 천황사에는 국가등록문화재(제626호)로 등록된 괘불도가 있다. 이 괘불도(掛佛圖)는 죽은 이를 위한 재를 지내는 영산재(靈山齋) 의식에 왕림하는 석가여래를 표현한 것으로 1941년 제작되었다. 괘불도란 사찰에서 야외법회나 의식 등을 열 때 법당 밖에 걸어 놓는 대형불화이다. 비단 10매를 잇대어 만든 화폭에 그린 채색화로, 크기는 가로 337.5cm, 세로 791.1cm다. 본존인 석가여래가 화면을 거의 다 차지하여 언뜻 보면 독존도로 보이지만 두 여래와 두 보살, 아난·가섭 존자가 함께 묘사된 7존도 형식이다.

<천황사 괘불도>

구봉산(九峰山, 1002m)은 천황사의 뒷산이며 9개의 봉우리로 이루어졌다고 해서 붙여진 이름이다. 조선 시대 이 지역과 관련이 있는 인물인 송익필의 호인 구봉(龜峰)에서 유래했다는 설도 있었으나, <대동여지도>에 구봉(九峰)로 표기된 것으로 보아 아홉 개의 봉우리에서 유래한 것으로 보인다. 구봉산은 훌륭한 조망대이면서도 마이산과 운장산에 가려 각광을 덜 받았으나, 현수교(懸垂橋) 설치 후 구봉산을 찾는 사람들이 점차 늘어나고 있다.

<진안 구봉산>

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| ♣ 걸인과 창녀와 천사 ♣ (0) | 2021.12.17 |

|---|---|

| 전주 남고산성과 건지산 (0) | 2021.12.14 |

| 명성산-개혁 군주 궁예를 위한 변명 (0) | 2021.12.01 |

| 서삼릉에 있는 태실을 다녀와서 (0) | 2021.11.23 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(12-3, 完) (0) | 2021.11.08 |