경상남도 진해(鎭海)의 잊고 싶은 과거

瓦也 정유순

언제부턴가 해마다 봄이 오면 TV를 비롯한 각종 매체에서는 경상남도 진해(鎭海)의 벚꽃 소식부터 전한다. 그곳에서는 벚꽃 축제가 열려 전국에서 상춘객이 문전성시를 이룬다. 그래서 짬을 내어 한번 가보려고 지도를 펼쳐 보는 순간 아연실색하지 않을 수 없었다. 진해역 남쪽 앞으로 나가면 중앙광장을 중심으로 8개의 도로가 방사(放射)형으로 쭉쭉 뻗어나가고 있었다. 순간 일본의 욱일기가 오버랩 되면서 아직도 지워지지 않는 낙인(烙印)이 우리 가슴 한복판에 아주 깊게 각인되어 있는 것 같았다.

<진해시가지>

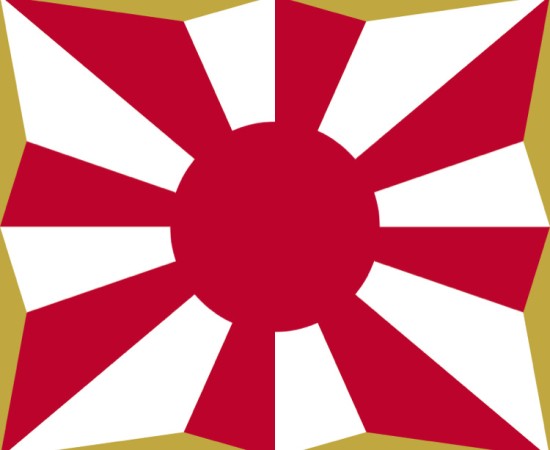

욱일기(旭日旗)는 일본 국기인 일장기의 붉은 태양 문양 주위에 욱광(旭光, 아침 햇살)이 퍼져나가는 모양을 덧붙여 퍼져 나가는 햇살을 형상화한 것으로, 1870년 일본제국 육군 군기로 처음 사용했으며, 일본어로는 ‘교쿠지쓰키(きょくじつき)’라고 한다. 태양 주위로 16개의 햇살이 퍼지는 문양이 일반적인 형태이지만, 햇살의 수가 4개나 8개, 12개, 24개 등으로 나타나기도 한다. 1889년에는 일본제국 해군의 군함기로도 사용됐다.

<8조 욱일기, 구 해군 장군기-네이버캡쳐>

특히 8줄기 햇살의 욱일기는 구 일본 해군 장군기(將軍旗)였다. 태평양전쟁 등 일본이 아시아 각국을 침략할 때 육군과 해군에서 군기로 전면에 내걸리면서, 일본 군국주의(軍國主義)와 제국주의를 상징하는 깃발로 알려져 있다. 이에 1945년 일본이 전쟁에서 패배하고 육해군이 해체되면서 욱일기의 사용도 일단 중단되었다.

<16조 욱일기, 구 일본육군기-네이버캡쳐>

하지만 1954년 창설된 육상자위대(자위대기)와 해상자위대(자위함기)는 욱일기를 군기로 사용하기 시작했다. 현재 일본 육상 자위대는 일본 국기인 태양 문양 주위에 8줄기 햇살이 퍼지는 욱일기를 사용하고 있으며, 해상 자위대는 16줄 햇살이 그려진 욱일기를 사용한다. 무엇보다 독일 나치의 상징인 하켄크로이츠(Hakenkreuz) 문양 사용이 엄격히 금지되는 것에 반해, 욱일기는 현재도 침략 역사를 부정하는 일본의 극우파 또는 스포츠 경기 응원에서 종종 사용되면서 많은 논란을 일으키고 있다.

<8조 욱일기, 육군자위대기-네이버캡쳐>

<16조 욱일기, 해군 군함기-네이버캡쳐>

그럼 어떻게 하다 진해 한복판에 욱일기가 새겨져 있을까? 이는 물론 일본제국이 저지른 만행 때문이다. 원래 이 지역은 전답으로 이루어진 곳에 10여개 마을이 분포한 웅천(熊川)이라는 곳이었다. 일제는 러일전쟁의 전승 기념으로 이곳에 해군기지를 만들면서 세워진 계획도시로 햇살이 8개로 나타나는 구 해군장군기의 모형으로 만들어진 것이 진해(鎭海)다.

<독일나치의 하켄크로이츠-네이버캡쳐>

1592년(선조 25) 임진왜란 때는 충무공 이순신(李舜臣) 장군 휘하의 수군이 안골포해전에서 적군을 섬멸하였다. 1597년 정유재란 때는 적의 주력부대가 웅천에 상륙하여 안골포와 웅천에 왜성을 쌓아 그들의 기지로 삼았다. 1905년 러일전쟁 때 일본 연합함대가 진해만을 그들의 기지로 삼고 각종 시설을 건설하기 시작하면서 일본인들이 지금의 창원시 진해구 지역을 ‘바다를 제압’한다는 의미로 <진해(鎭海)>라고 불렀다.

<일본 왕실 국화문양-네이버캡쳐>

해군기지의 배후지 역할을 할 도시를 건설하기 위해서 기존의 주민들을 진해 동부 쪽으로 강제 이주시켰다. 당시 기존의 마을 근처에 있던 수령 700년팽나무를 중심으로 중원로터리가 만들어졌고 시가지의 전체적인 형태가 현재까지 이어져오고 있다. 일제가 조선에 건설된 계획도시로 철저히 일본의 입맛에 맞춰졌고, 오직 일본인들에게만 분양을 하여 한국인들은 이 지역에서 거주할 수 없었다. 이 때 북원·중원·남원 등 3개의 로터리가 생겼으며, 진해에 보존되고 있는 근대건축물이 거의 이 시기에 다 지어졌다.

<조선총독부 문양-네이버캡쳐>

당시 시가지가 조성되고 나가야(長屋)라고 불리는 일본식의 2~3층 연립 주택이 건설되었다. 그리고 당시 그 명칭을 따서 당시 제황산 동쪽의 해안의 명칭을 “나가야 해안”으로 지정하며 진해는 본격적으로 해군도시의 중심지로서 개발하였으며, 당시 나가야 해안을 중심으로 동부 쪽에 대규모의 해군기지를 건설하고 군함이 정박할 수 있는 항구를 건설했다.

<진해 제황산 지도>

또한, 일본 해군은 러시아와의 대마도(對馬島) 해전에서 승전을 기념하고자 제황산 정상을 깎고 그 자리에 승전기념탑을 세웠다. 당시 도고 헤이하치로(東鄕平八郞) 제독이 탄 일본 해군 기함 미카사의 마스트(mast)를 형상화한 탑이었다. 이 탑은 해방 이후 한참이 지나서 철거됐고 1967년 그 자리에 백두산함의 마스트를 형상화하여 높이 28m인 9층 규모의 진해탑을 세워졌으나, 바닥 부분과 계단, 배수로는 옛 것이 그대로 사용하고 있다.

<진해탑-네이버캡쳐>

진해탑이 있는 제황산(帝皇山, 110m)은 원래 이름이 부엉등 혹은 부엉산이며 봉우리를 두엄봉이라 불렀다. 광복 후에 임금이 날 명당이라고 하여 제황산이라고 이름 붙였다. 봉우리에 진해탑과 제황산 공원이 조성되어 있어 진해 시가지가 한눈에 내려다 보인다. 일본인들은 봉우리가 투구 같은 형상이라 하여 <카브토야마(甲山)>라고도 불렀다. 이 당시 도로명과 동명에 일본 문화적 요소를 가미했고, 일본의 관습상 국화(國花)인 벚꽃까지 가로수로 들여와 심었다.

<벚꽃>

이렇게 심어진 벚나무는 해방 이후 일본의 국화라며 주민들이 벚꽃을 없애기 시작했다. 그러나 1962년 국내 식물학자들에 의해 진해에 많이 있는 벚꽃은 제주도가 원산지인 왕벚나무로 밝혀지면서 벚나무 살리기 운동에 들어갔다. 이후로 진해에는 가로수를 비롯해 공원, 산지를 포함해 모두 30만 여 그루의 왕벚나무가 자라 세계에서 제일 많은 ‘벚꽃 1번지’가 되었고, 봄기운이 무르익어 가면 진해는 전국에서 가장 화려한 도시가 되어 해마다 벚꽃 축제가 열린다.

<벚꽃>

<벚꽃 축제>는 1952년 충무공 이순신(忠武公 李舜臣) 동상을 세우고 추모제를 행한 것이 유래가 되어 1963년부터 해마다 벚꽃이 피는 시기에 맞춰 군항제로 이름을 바꿔 개최되었고, 행사는 중원로터리를 중심으로 치러진다. 충무공의 숭고한 얼을 추모한다는 본래의 취지와 향토문화예술을 진흥한다는 목적이 덧붙여져 각종 문화예술 행사, 팔도 풍물시장 같은 것이 새롭게 추가되어 다채로운 내용을 지닌 지역축제로 자리 잡았다. 그리나 해를 거듭하면서 군항제는 벚꽃을 즐기는 행사로서 비중이 커지고 있다.

<이충무공 동상-네이버캡쳐>

지금은 진해의 축제가 되어버린 벚꽃은 1908년 전주∼군산 간 도로에 가로수로 심기 시작하면서 첫 선을 보인다. 조정래는 소설 <아리랑>에서 “그 나무는 흔히 보는 소나무도 참나무도 아니었다. 일본말로 ‘사쿠라’라고 했고, 그 꽃은 일본 사람들이 받드는 나라꽃이라는 것이었다. 헌병들이 그 나무를 받드는 정성은 실로 대단했다. 처음에 나무심기를 나선 사람들은 그 나무가 어떤 나무인지 알 리가 없었다. 그들이 보기에 두 자 남짓한 길이의 묘목은 별로 보잘 것도 없고 대수로울 것도 없는 어린 나무일 뿐이었다. 그래서 예사로 나뭇단을 내던지거나 넘어 다녔다. 그런데 그때마다 헌병들의 욕설과 함께 개머리판이 날아들었다. 살기등등한 헌병들에게 아무 영문도 모르고 얻어맞고 걷어차인 다음에야 그들은 통변(通辯)을 통해 그 나무에 얽힌 사연을 듣게 되었다. 의병 출신인 그들은 비감하고 참담한 심정으로 ‘사쿠라’를 심어나가지 않을 수가 없었다.”

<벚꽃터널>

이렇게 들어온 벚꽃이 지금은 대한민국 산하를 뒤 덮어 버렸다. 연분홍빛이 살짝 감도는 흰색의 하트 모양의 꽃잎 5장이 방사형이고 붉은 수술대 여러 개가 꽃 중심에 모여 있다. 꽃 한 송이의 크기는 손톱 한 마디 수준으로 작은 편이지만, 꽃가지가 무리 지어 나는 특성 탓에 적어도 5~6송이 이상이 한곳에 모여서 피는지라 화려한 모양새가 된다. 그리고 작은 꽃이 한 나무에 매우 많이 피어 멀리서 보면 연분홍색의 눈송이들이 가지에 매달린 것처럼 화사함을 연출한다.

우리나라에 주로 심어진 일본의 소메이요시노 종을 두고 기원 및 원산지 논란이 있다. 소메이요시노(染井吉野)는 교잡종으로 그 기원 및 원산지가 제주왕벚나무라는 주장이 제기된 것이다. 그러나 DNA 검사를 통해서 원산지 논란의 중심인 제주왕벚나무와 소메이요시노는 서로 별개로 자생한 잡종으로 밝혀졌다. 그리고 벚꽃과 일본의 관계는 원산지를 떠나 역사적, 문화적, 외교적으로 불가분의 관계다.

이런 점으로 보아 벚꽃이 일본을 상징하는 것은 사실이고, 벚꽃 축제로 대표되는 벚꽃 문화도 일제강점기 때 일본에서 건너온 것이 사실이다. 실제로 한국에서 벚꽃 축제에 사용되는 벚나무도 일본에서 교잡하여 재배한 소메이요시노가 대부분이라고 한다. 일본은 품종개량을 통해서 만들어낸 벚꽃이 무려 300여종에 달하며 세계 최장수 벚나무도 일본에 있는 수령 2000년 이상의 야마타카 진다이자쿠라(山高神代櫻)다. 역사적으로도 일본 문화에서 벚꽃을 빼 놓을 수가 없고 벚꽃이 일본의 상징처럼 인식되는 이유다.

<야마타카 진다이자쿠라-네이버캡쳐>

벚꽃은 일본강점기 이후에 우리나라에서 관상용으로 인기가 많다. 특히 바람에 꽃잎이 눈과 비처럼 쏟아지는 광경은 장관이다. 이러한 품종은 메이지 시대부터 일본에 널리 보급되었다고 한다. 일제강점기에 심어진 대부분의 벚나무는 조선에 거주하는 일본인들이 단순히 일본에서처럼 벚꽃을 즐기기 위해서 심었을 뿐이라고 하지만, 창경궁을 창경원으로 격하시키고 벚나무를 심고 동물원을 만든 것은 우리의 민족혼을 말살하려는 의도가 다분하다.

조선에서는 벚꽃보다 사군자인 매화(梅花), 또는 복사꽃(桃花), 살구꽃(杏花)을 더 선호했고, 중국 등 동아시아 국가들이 그러했다. 일본도 중국풍의 관습과 제도를 받아들이던 나라시대(奈良時代)에는 벚꽃보다 매화를 선호하였다. 우리는 벚꽃 보다는 벚나무의 실용성 측면에서 접근했다. 조선조 효종(孝宗)이 북벌을 계획하고 궁재(弓材)로 쓰기 위해 북한산 우이동과 장충단 근처에 수양벚나무를 대량으로 심었다는 기록이 있다. 그리고 고려 때 팔만대장경 목판의 절반 이상이 벚나무 목재인 것으로 밝혀졌다.

<복사꽃>

조선시대까지 꽃구경에서도 최고의 꽃으로 쳐주는 건 복사꽃, 그 다음으로 살구꽃이었다. 복사꽃으로 유명한 곳이 북둔, 지금의 성북동 일대였고, 살구꽃으로는 겸재 정선(謙齋 鄭敾, 1676∼1759년)의 <행호관어도(杏湖觀漁圖)>로 유명한 경기도 고양시 덕양산(德陽山, 125m)이 꽃구경 온 사람들로 북적였다. 조선말에는 황실 문양으로 자두(오얏)꽃을 선택하면서 일제강점기까지 오얏(李花)꽃도 선호하였다. 그러다가 꽃구경의 대상이 벚꽃으로 바뀐 건 일제강점기 이후다.

<창덕궁 인정전-용마루에 5개의 李花문양>

<자두(오얏나무)꽃>

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 여주 여강길(2코스 세물머리길) (0) | 2021.04.20 |

|---|---|

| 충남 서산의 개심사와 문수사의 겹벚꽃 (0) | 2021.04.16 |

| 여주 여강길(6코스 왕터쌀길) (0) | 2021.03.31 |

| 여주 여강길(5코스 황학산길) (0) | 2021.03.30 |

| 파주 율곡유적지, 윤관장군 묘, 용미리 석불 등 (0) | 2021.03.25 |