유네스코 세계문화유산 지정

산사와 서원을 따라(4-1)

(2021년 9월 3일∼9월 14일)

瓦也 정유순

<제4일-1> 양산통도사(2021년 9월 6일)

가지산 계곡의 맑은 물과 깨끗한 공기로 밤새 숙면을 하고 아침 바람으로 머리 빗질을 하듯 길을 달려 양산 영축산통도사에 도착하여 홍예교(虹霓橋) 건너 일주문을 지난다. 천년 고찰답게 전각들이 저마다 위치를 잡고 존재를 자랑한다. 극락보전(極樂寶殿) 앞 봉발탑은 서 있는 자세가 삐딱하다. 그 이유는 전각들과 방향을 맞춘 것이 아니라 진신사리를 모신 금강계단과 방향을 같이 하기 때문이다. 봉발탑은 부처님의 제자인 가섭존자가 석가여래의 발우와 가사를 가지고 미륵불을 기다린다는 교리에 따라 만든 상징물이다.

<통도사 전경 - 네이버캡쳐>

영축산통도사(靈鷲山通度寺) 에 들어가기 한 가지 짚고 갈 문제가 있다. 영축산(靈鷲山)의 ‘축(鷲)’자는 옥편이나 한자사전에 분명 ‘독수리 취(鷲)’자로 표기되어 있는데 이곳에서만 ‘축(鷲)’자로 읽는다. 이는 석가모니가 화엄경을 설법한 고대 인도의 마가다국(摩竭陀國)에 있던 ‘영취산(靈鷲山)’ 또는 ‘취서산(鷲栖山)’의 이름에서 유래된 것으로 알려져 있다. 이러한 혼동을 피하기 위해 2001년 1월 9일 양산시 지명위원회에서는 영축산(靈鷲山)으로 확정발표 하여 고정시켰다.

<통도사 일주문>

<극락보전 앞 봉발탑>

통도사(通度寺)는 우리나라 3대 사찰의 하나로 부처의 진신사리(眞身舍利)를 모신 불보(佛寶)사찰이다. 통도사의 이름도 이 절이 위치한 산의 모습이 인도 영취산의 모습과 통하므로 통도사라 했고[此山之形通於印度靈鷲山形, 차산지형통어인도영취산형], 또 승려가 되고자 하는 사람은 모두 이 계단(戒壇)을 통과해야 한다는 의미로 통도로 했으며[爲僧者通而度之, 위승자통이도지], 모든 진리를 회통(會通)하여 일체중생을 제도(濟道) 한다[通萬法度衆生, 통만법도중생]는 의미에서 통도사라 이름 지었다고 한다.

<통도사 하로전>

통도사는 65동 580여 칸에 달하는 대규모 사찰이다. 그 중 국보 제290호로 지정된 대웅전(大雄殿)은 상로전(上爐殿) 영역의 중심건물이자 사찰을 대표하는 목조건축물이다. 건물 뒤쪽에 자장율사가 가져온 부처의 진신사리를 모신 금강계단이 있어 대웅전 내부에는 불상을 봉안하지 않았으며, 646년(선덕여왕 15)에 처음 지은 후 수차례 중건과 중수를 거듭하다가 임진왜란 때 소실 된 것을 1644년(인조 22)에 우운대사(友雲大師)가 고쳐지었으며, 삼보사찰 중 유일하게 유네스코 세계문화유산에 등재되었다.

<통도사 대웅전>

이 대웅전은 두 개의 건물을 복합시킨 형태로 내부의 기둥 배열이 다른 건물과는 다르게 독특한 형태를 지니고 있다. 지붕은 ‘정(丁)자’형을 이루고 있어 앞뒤좌우 면이 모두 정면처럼 보인다. 그래서 이 건물의 동쪽에는 대웅전(大雄殿), 서쪽에는 대방광전(大方廣殿), 남쪽에는 금강계단(金剛戒壇), 북쪽에는 적멸보궁(寂滅寶宮)이라는 각기 다른 현판이 걸려 있다. 특히 금강계단의 글씨는 흥선대원군(興宣大院君)의 친필이라고 한다.

<통도사 금강계단 편액>

진신사리가 모셔져 있는 금강계단을 친견하기 위해서는 대웅전 현판이 있는 동쪽에서 맨발로 들어가 계단(戒壇)을 한 바퀴 돌아 서쪽의 대방광전 쪽으로 나와야 하는데 오늘은 문이 닫혔다. 계단 중앙에는 부처님의 진신사리를 모시기 위해 종 모양의 석조물을 마련하였다. 이는 부처님이 항상 계시는 것을 상징한다고 한다. 그리고 경주의 황룡사가 왕실귀족불교의 중심지였다면, 통도사는 산중에 자리 잡은 수행불교(修行佛敎)의 중심도량이다.

<통도사 금강계단>

통도사에서 영축산 산행을 위해 길을 나섰으나 처음부터 길을 잘못 들어선 것 같다. 영축산을 가기 위해서는 북쪽의 축서암으로 가야 했으나, 우리는 엉뚱하게도 남서쪽의 통도사 장경각(藏經閣)으로 향했던 것이다. 깜냥에 16만 대장경이 있는 장경각 내부를 둘러보고 영축산 찾아 간다고 발길을 옮겼으니… 임도공사로 산길을 잃어버려 한참 해매이기는 했으나 다행이도 장경각 아래에 있는 서운암으로 내려와 길을 다시 찾았다. 덕분에 서운암과 장경각을 알게 되었다.

<통도사 장경각 전경>

서운암은 통도사에서 약 1.5㎞ 정도 떨어진 곳이다. 서운암은 오래 전부터 승려들이 직접 담그는 약된장, 막장, 고추장 등 장류(醬類)가 유명한 곳으로 직접 판매도 한다고 한다. 서운암 측면으로 올라서면 암자의 장독대는 잠시 길을 잃었던 나그네의 어떤 푸념도 다 삭여줄 여유가 항아리 안에 들어 있는 것만 같다. 이외에도 서운암에는 사도세자(思悼世子)의 글씨 첩인 동궁어필(東宮御筆)과 영조가 사도세자의 관례를 행할 때 세자에게 지어준 교훈과 경계의 글을 모은 탁본집인 훈유어필(訓諭御筆)이 보관되어 있다.

<극서운암과 장독대>

서운암에서 약 400m 정도 떨어져 있는 장경각은 합천 해인사의 팔만대장경과 내용은 똑 같은데, 해인사의 대장경은 목판 양쪽에 새긴 것이고, 이곳의 대장경은 흙을 구운 도자기 한쪽 면에만 새긴 것이라 16만대장경이 되었다. 그리고 해인사의 팔만대장경은 몽골의 침략을 이기고자 만들었다면, 통도사의 대장경은 남북통일을 발원하는 의미로 만들었다고 한다.

<16만 장경각 내부>

통도사 장경각은 1991년부터 불사를 시작하여 2000년 까지 10년에 걸쳐 완성된 도자대장경과 2002년에 추진하여 2010년에 완공된 장경각 건립까지 20년의 긴 세월에 걸렸다. 비록 목판이 아닌 도자기에 새겨 구워 만든 것이지만 보관에 있어서는 온도와 습도 등 관리에 꽤 신경을 써야 할 것만 같다. 무엇이든 만들기도 어렵지만 오래 보관하는 것은 더 어렵기 때문이다.

<장경각 음수대>

다시 통도사로 원점회귀 하여 무풍한송로(無風寒松路)를 걸어 나오는데 거대한 석당간(石幢竿)이 보인다. 당간(幢竿)은 사찰을 나타내거나 사찰의 행사를 나타내는 깃발, 즉 당(幢)을 거는 대를 말하며, 당간을 지탱하기 위하여 옆에 세우는 기둥인 지주를 합쳐서 당간지주(幢竿支柱) 또는 찰간지주(刹竿支柱)라고 하는데 일반적으로 사찰 어귀에 세워져 있으며, 절과 이를 합하여 사찰(寺刹)이라고 한다. 고려 말의 것으로 추정되는 당간의 중앙에는 나무아미타불(南無阿彌陀佛)이라는 글이 새겨져 있다.

<통도사 석당간지주 - 2018년 3월>

<무풍한송로 표지>

양산천을 따라 무풍한송로(無風寒松路)를 걷다보면 통도사 성보박물관이 보인다. 통도사 내에 있는 성보박물관은 1987년에 설립한 한국 최초의 사찰 박물관으로 도난·훼손 등 위험요소가 있는 사찰 전래문화재들을 안전하고 효율적으로 보존 전시하는 한편, 체계적인 연구를 통해 불교문화에 대한 올바른 이해를 목적으로 설립되었다. 그런데 거대한 성채(城砦) 같은 박물관 건물은 고즈넉한 천년 통도사의 옛 모습을 앗아 가버린다.

<통도사 성보박물관 - 2018년 3월>

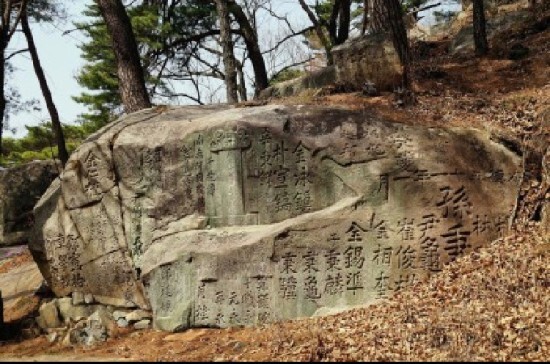

산문을 통과하여 우측 길로 들어서면 ‘바람 한 점 없지만 소나무에서 품어 나오는 찬 기운이 시원한 솔밭 길, 무풍한송로(無風寒松路)’가 나온다. 길 가의 바위마다 누구의 이름인지 모르게 새겨져 있다. 아마 그 시대에는 바위에 이름 새기는 것이 유행이었나 보다. 바위마다 더 깊게 더 예쁘게 새겨 넣어야 장수하고 복을 많이 받는다고 생각했는지도 모르겠다. 그러나 자연은 우리가 파괴하고 정복하는 대상이 아니라 경외(敬畏)의 대상이다.

<바위에 새겨진 이름들 - 2018년 3월>

<무풍한송로 옆 소나무 밭>

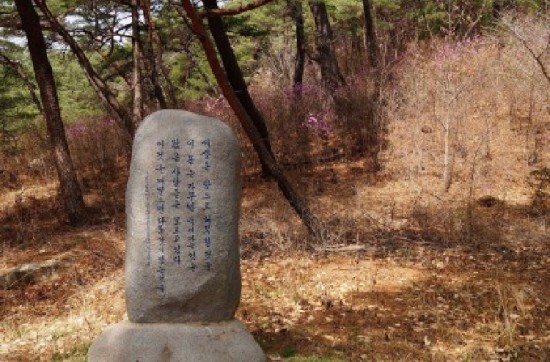

이런 행위를 탓이라도 하는 듯 “세상은 참으로 허무한 것을/이 몸은 자꾸만 죽어 가는 것을/많은 사람들은 모르고 있다/이것을 깨달으면 다툴 것이 없는 것을∼” 법구경(法句經)이 대신 변명을 해준다. 바위를 정으로 이름을 깊게 콕콕 찍힐 때마다 소나무도 몹시 아팠던지 제대로 하늘을 향한 게 별로 없다.

<법구경비문 - 2018년 3월>

<무풍한송로 소나무>

그리고 무풍한송로(無風寒松路)를 나오는 끝 지점에 “청산은 나를 보고 말없이 살라하고/창공은 나를 보고 티 없이 살라하네/탐욕도 벗어 놓고 성냄도 벗어 놓고/물같이 바람같이 살다가 가라하네” 나옹선사(懶翁禪師)의 오도송(悟道頌)이 오늘을 사는 중생들에게 길잡이를 해준다.

<나옹선사 오도송 - 2018년 3월>

<영축산문>

※ <제1일>부터 <제12일>까지 후기가 계속 이어지며

다음은 <창녕 교동 고분군>편이 연재됩니다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(5-1) (0) | 2021.10.01 |

|---|---|

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(4-2) (0) | 2021.09.30 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(3-3) (0) | 2021.09.27 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(3-2) (0) | 2021.09.25 |

| 유네스코 세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라(3-1) (0) | 2021.09.24 |